Вообще-то, улиц Кирова в Челябинске две. Одна — в поселке Новосинеглазово, вторая (наша) — в центре города. Это одна из первых улиц Челябинска, и во все времена она была торговым центром города. Здесь были самые роскошные магазины и лучшие гостиницы, здесь открылся первый кинотеатр города. Впрочем, до революции это были две улицы: заречная именовалась Екатеринбургской и переходила в Екатеринбургский тракт, а отрезок от реки назывался Уфимской улицей и вел к Уфимскому тракту. В 1920 году улицы объединили под названием Рабоче-Крестьянская улица, а в 1934 переименовали в честь Сергея Кирова. Пешеходной Кировка стала в 2000 году. Теперь по ней можно гулять от площади Революции до набережной реки Миасс. Красиво здесь всё: от разноцветной плитки под ногами и крышек канализационных люков до верхушек фонарных столбов. Улица хороша и ночью — иллюминация придает ей волшебный золотистый оттенок.

Протяженность пешеходной части Кировки 800 метров. Пробежать их можно и за 15 минут, но в идеале: с заходом на соседние улочки, в магазины, с разглядыванием

ПЕШКОМ

(от пл. Революции до набережной реки Миасс) 0,8 км достопримечательностей и фотографированием, — нужно не менее 2 часов. Заходим на улицу с ее парадного входа: с проспекта Ленина и площади Революции. Гость Кировки первым делом видит символические ворота. Их венчает герб Челябинска, на котором изображен навьюченный верблюд на фоне каменной стены — напоминание о том, что когда-то no этим землям проходил Великий шелковый путь.

Далее гостей встречает Городовой. Это первая скульптура Кировки. Сейчас что — то подо6ноє есть во многих городах России, но Челябинску повєзло особо — уличные скульптуры настолько органично вписаны в городскую среду, что подчас незаметны до последнего момента. Их сложно отличить от прохожих, и каждый памятник становится маленьким открытием. Так что, гуляя no Кировке, будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.

Обратите внимание на здание областного Законодательного собрания. До революции 1917 года на этом месте располагался комплекс пєрєсьільной тюрьмы. Через Челябинск проходил путь в Сибирь на каторгу и в ссылку. В 1897 и 1900 годах проезжал эти места и Владимир Ленин, об этом свидетельствует мемориальная доска. Перед зданием Законодательного Собрания стоит Ходок с собакой, пришедшие издалека «за правдой». Когда эту скульптурную группу только установили, в книге, которая лежит перед крестьянином, было написано: «Закон-дышло». Намек на то, как воспринимают закон (и законодателей) в нашей стране, был понятен всем. И, согласитесь, намекать об этом перед зданием, где собираются законодатели и творятся законы — было смело. Впрочем, довольно быстро книгу с вызывающей надписью у Ходока украли, а когда она вернулась на место, надпись была уже другой: слово «дышло» исчезло. До сих

пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции».

пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции».

Так или иначе, не помогло Ходоку соседство с Женщиной-воином в богатырском шлеме, со щитом и мечом в руках. Она стоит также слева, в своеобразной нише-витрине в стене здания. Это лримерная копия скульптуры «Россия», которая стояла на входе в Каслинский чугунный павильон в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Павильон тогда получил высшую награду выставки, а скульптура «Россия» стала неофициальным символом Урала.

Следующий интересный объект также слева. Кирова, 112, один из старейших в Челябинске кинотеатров, и на нем барельеф- руки, которые держат киноаппарат или фотоаппарат (каждый видит желаемое). Переходим улицу и видим справа сначала барельеф саксофониста, а чуть впереди, у

колонны стоит уже скульптура саксофониста. Именно здесь, как правило, играют уличные музыканты. Впрочем, и без них тихо на Кировке не бывает. Из динамиков звучат реклама и музыкальные композиции, а каждый

час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, играют гимн города.

час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, играют гимн города.

Переходим улицу и видим Модницу, которая вертится перед зеркалом. Она как бы напоминает, что Кировка — улица многочисленных магазинов и бутиков.

Далее у нас на пути перекресток Кирова — Коммуны. Перед ним, по левую руку, сидит Нищий. Необычность памятника нищему с кепкой в руке заключается в его расположении: находится он рядом с отделением банка. Есть поверье, что если потереть нищему лысину, кинуть в шапку деньги и сфотографироваться рядом с ним в такой же позе, то в его положении никогда не окажешься. Наискосок через перекресток скульптурная группа «Мальчик с верблюдами». Азиатский мальчишка держит на руке птичку, а рядом с ним расположились два верблюда, один из которых (стоящий) постоянно терпит попытки гостей Кировки залезть на него.

На четной стороне этого же перекрестка стоит памятник влюбленным — две скамейки под большими круглыми часами с подсветкой. Отличное место для назначения встречи. Далее чуть левее ждет пассажиров Извозчик с кабриолетом и собакой. В свое время эта скульптура, как и верблюды, пострадала — гипсовым тогда еще верблюдам отбили уши и хвост, у Извозчика оторвали вожжи, а у повозки — передок. Потом их заменили новыми, а верблюдов сделали чугунными.

Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пиджаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульваре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечественной войны.

Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пиджаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульваре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечественной войны.

Особняк за спиной у Ветерана — бывшее здание торгового дома Валеева, крупнейшее торговое заведение Челябинска начала ХХ века (ул. Кирова, 104). Потомс

твенный башкирский торговец Мухаметхан Фазылханович Валеев был очень прогрессивным представителем своего сословия, и магазин он построил выдающийся для того времени: начиная с архитектуры (модерн с элементами эклектики), заканчивая внутренним убранством и оборудованием. В подвале Торгового дома размещалась электростанция — большая редкость по тем временам. В витринах устраивали роскошные выставки. В одной, например, белый медведь на льдине держал в лапах шубу из медвежьего меха. Торговали многим: одеждой и обувью, игрушками, музыкальными инструментами, патефонами и пластинками, восточными коврами и чайными сервизами, канцелярией, бакалеей и так далее. Кроме того, работала чайхана, где подавали блюда башкирской кухни. Само открытие тоже зарекомендовало купца как человека незаурядного. Вместо традиционного в таких случаях обеда «для приглашенныХ>>, он сделал пожертвование на благотворительные цели. После революции Валеевы эмигрировали. В здании сменяли друг друга разные учреждения, а сейчас в нем снова кипит торговля. На крыше дома еще пару лет назад была фигура Т рубочиста, но сейчас ее уже нет. Специалисты посчитали, что вес скульптуры слишком велик для ценного исторического здания.

Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малинового и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выбирать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначающий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смотреть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображением своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малинового и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выбирать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначающий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смотреть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображением своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Дальше, около дома с адресом Кирова, 92, памятник погибшим в Афганистане: на каменном постаменте сидит музыкант с гитарой. Он, кстати, очень похож на Александра Розенбаума. Интересен и сам дом.

Теперь здесь военная комендатура, а в 1918 году, во время Гражданской войны, отсюда руководил военными действиями главнокомандующий Южно-Уральской партизанской армией Василий Блюхер.

На перекрестке Кирова — Карла Маркса торговые ряды: книги, карты, сувениры, изделия народных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лупой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно посмотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет.

На перекрестке Кирова — Карла Маркса торговые ряды: книги, карты, сувениры, изделия народных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лупой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно посмотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет.

Впереди Карета и Лакей. Здесь обязательно (на счастье) фотографируются челябинские молодожены и по субботам на улице буквально бело от многочисленных невест. Напротив одно из самых высоких зданий Челябинска — офисный небоскреб «Челябинск-Сити». Многие считают, что он дисгармонирует с общим архитектурным ансамблем улицы, но владельцы в ответ говорят, что до революции в этом районе располагался деловой центр города с биржей, банками и магазинами. Якобы, таким образом, 22-этажное здание (неофициальные названия — «Свечка», «Блюхер») продолжает старинные традиции. «Изюминка» здания — его панорамное, без оконных перегородок, остекление. Стеклопакеты с синим оттенком привезли из Бельгии. Далее, так же по нечетной стороне Кировки еще одна скульптурная композиция — колоритный Пожарный с бочкой-водовозкой. Напротив, через улицу очередное старинное двухэтажное здание — Кирова, 88. В 1909 году там был Синематограф — первый кинотеатр Челябинска.

Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчивается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчивается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

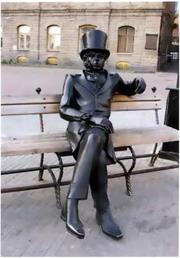

У красивого фонтана (четыре танцующие девушки в легких платьицах держат чашу) на скамейке сидит Щеголь, чрезвычайно напоминающий Пушкина. Рядом высится громада театра оперы и балета им. Глинки. Памятник Глинке стоит перед театром, здание

доначальнику от уральского Арбата.

|

Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челябинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположилась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской крепости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные информационные доски с цитатами из архивных документов и литературных источников, повествующими о наиболее значимых событиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через дорогу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памятник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впоследствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле модерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализированном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челябинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположилась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской крепости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные информационные доски с цитатами из архивных документов и литературных источников, повествующими о наиболее значимых событиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через дорогу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памятник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впоследствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле модерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализированном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

|

Каждый найдет здесь что-нибудь для себя: девять разноплановых музеев, красивая природа, большие расстояния. Можно приурочить свой визит к какому-нибудь «аркаимовскому» мероприятию: здесь широко отмечают дни летнего и зимнего солнцестояния, а также дни осеннего и весеннего равноденствия.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АРКАИМ>>

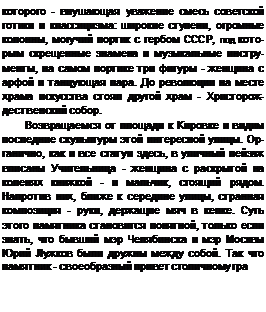

находится в междуречье Урала и Тобола, на юге Челябинской области. Площадь основной территории — около 40 км2^ Это чаша, окруженная холмами, которые защищают ее от сильных ветров. ГЛавный объект заповедника, давший ему свое имя, — древний город Аркаим. Он был открыт археологами в 1987 году в месте, которое должно было уйти под воду после строительства Большекараганского водохранилища. В раскопкахАркаима не нашли драгоценностей, шедевров древнего искусства или памятников письменности, лишь немного глиняных черепков, кости животных и орудия труда. Главной ценностью оказалась конструкция сооружения: два круга, один, вписанный в другой. Во внешнем — 35 жилищ, во внутреннем — на 10 меньше. Кольца жилищ были разделены на сектора радиальными стенами: план города похож на колесо со спицами. Ученые считают, что Аркаим был ни много ни мало пригоризонтной обсерваторий высокой точности. Значительно более совершенной, чем всемирно известный Стоунхэндж, да еще и жилой.

Рядом с Аркаимом обнаружено еще около двух десятков поселений эпохи бронзы. Сейчас этот комплекс принято называть «Страной городов». Археологи утверждают, что именно здесь впервые одомашнили лошадь, изобрели боевую двухколесную колесницу и создали первую металлургическую печь для выплавки меди. Возможно, здесь же находится родина легендарных ариев, «авторов» первой мировой религии — зороастризма. Ее основные положения заимствованы едва ли не всеми остальными религиями. Однако без малого четыре тысячи лет назад (когда в Египте строили пирамиды, а

гомеровская Троя еще существовала) местные жители почему-то разом оставили свои дома. От блеска древней цивилизации остался археологический комплексзаповедник.

Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых камней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматского рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «свежая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками.

Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых камней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматского рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «свежая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками.

Отдельные экскурсионные объекты заповедника «Аркаим» — Музей древних производств, Музей человека и природы, настоящая ветряная мельница и монгольская юрта. Но помимо музеев здесь интересно просто гулять. Тем более что здешние холмы, которые почему-то принято называть «горами», далеко не так просты, как кажется. Считается, что Поклонная гора отпускает грехи; Шаманка выполняет желания. Кроме того, есть гора Любви и гора Разума. На последнюю, кстати, рекомендуется идти босиком. Все 15 километров.

Экскурсии в каждый музей оплачиваются отдельно. Билеты стоят от 100 до 150 рублей. Гостиниц в Аркаиме нет. Для туристов предусмотрены палаточный городок и вагончики. Из удобств есть туалеты, умывальники с водопроводной водой, мусорные

бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой.

бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой.

Адрес: Челябинская область, Брединский район. Телефон в Челябинске: (351) 742-13-92, 742-16-42. Телефон в Аркаиме: (35155) 2-50-09.

ПУТЬ: Ближайший город — Магнитогорск (Челябинская область). Поворот к музею-заповеднику ищите в 30 км от него на участке дороги Верхнеуральск — Магнитогорск. Несложно добраться и пользуясь общественным транспортом: из Челябинска, Магнитогорска и Бредов есть прямые автобусные рейсы в Аркаим.

![]()

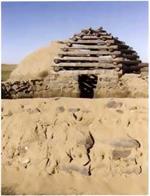

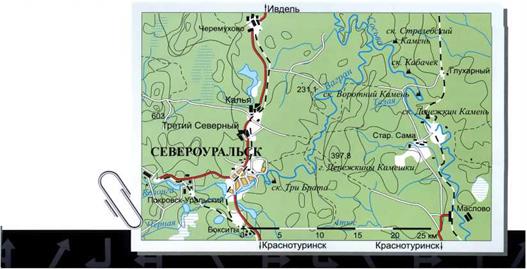

В общем, сплав мы рекомендуем начать на восточной окраине Севе — роуральска, там, где скованный бетоном каналов Вагран вырывается на свободу Достопримечательности появляются сразу: на правом берегу — высокие известняковые скалы причудливой формы, разделенные логами и покрытые лесом. Их склоны круты и обрывисты, особенно с северной и восточной сторон. Скальные выходы протянулись на 1 км 200 м. Верхний по течению останец (высота 10 м) подходит близко к воде. Центральный достигает 30 м. Еще ниже, в крутой излучине, поднимается главная глыба с промоинами у основания. В западной части скального массива на высоте более 20 м над уровнем реки находится обширный грот. Обратите внимание на группу из трех останцев. Они похожи на головы трех богатырей-великанов, стоящих рядом. Благодаря им эта местность получила название Три Брата.

В общем, сплав мы рекомендуем начать на восточной окраине Севе — роуральска, там, где скованный бетоном каналов Вагран вырывается на свободу Достопримечательности появляются сразу: на правом берегу — высокие известняковые скалы причудливой формы, разделенные логами и покрытые лесом. Их склоны круты и обрывисты, особенно с северной и восточной сторон. Скальные выходы протянулись на 1 км 200 м. Верхний по течению останец (высота 10 м) подходит близко к воде. Центральный достигает 30 м. Еще ниже, в крутой излучине, поднимается главная глыба с промоинами у основания. В западной части скального массива на высоте более 20 м над уровнем реки находится обширный грот. Обратите внимание на группу из трех останцев. Они похожи на головы трех богатырей-великанов, стоящих рядом. Благодаря им эта местность получила название Три Брата. Перед устьем — уникальное место. Вагран со своей старшей сестрой Сосьвой сходятся на расстояние 50 м. Их разделяет лишь живописная узкая скала. Обязательно поднимитесь на нее: открывающийся оттуда вид стоит затраченных усилий. Вагран течет в одну сторону, а Сосьва — в другую. Непонятно, почему здесь нет художников с мольбертами. Скорее всего, вы не встретили их случайно! Волок в этом месте с Ваграна на Сосьву не рекомендуем. Не поленитесь проплыть до сестренки еще около 2 км.

Перед устьем — уникальное место. Вагран со своей старшей сестрой Сосьвой сходятся на расстояние 50 м. Их разделяет лишь живописная узкая скала. Обязательно поднимитесь на нее: открывающийся оттуда вид стоит затраченных усилий. Вагран течет в одну сторону, а Сосьва — в другую. Непонятно, почему здесь нет художников с мольбертами. Скорее всего, вы не встретили их случайно! Волок в этом месте с Ваграна на Сосьву не рекомендуем. Не поленитесь проплыть до сестренки еще около 2 км.![]() Ниже устья Ваграна на реке Сосьве находится огромная и величественная скала Стре- лебский Камень — три известняковых утеса на левом берегу ниже устья левого притока реки Стрелебка. Высота скал около 50 м.

Ниже устья Ваграна на реке Сосьве находится огромная и величественная скала Стре- лебский Камень — три известняковых утеса на левом берегу ниже устья левого притока реки Стрелебка. Высота скал около 50 м.

Далее Воротний Камень. Он расположен на правом берегу, в 1 ,5 км ниже разрушенного моста на дороге Старая Сама — Глухарный. Это живописный береговой утес высотой около 40 м, в его средней части довольно большое сквозное отверстие.

Далее Воротний Камень. Он расположен на правом берегу, в 1 ,5 км ниже разрушенного моста на дороге Старая Сама — Глухарный. Это живописный береговой утес высотой около 40 м, в его средней части довольно большое сквозное отверстие. За островом перед устьем речки Талая (небольшой правый приток) — шикарная открытая ровная поляна. На ней даже стоит готовый для фуршета стол. Отличное место для пикника. С поляны открывается прекрасный вид на скалы, расположенные на противоположном берегу Сосьвы.

За островом перед устьем речки Талая (небольшой правый приток) — шикарная открытая ровная поляна. На ней даже стоит готовый для фуршета стол. Отличное место для пикника. С поляны открывается прекрасный вид на скалы, расположенные на противоположном берегу Сосьвы. Закончить сплав удобно в поселке Денежкино (станция Сама) возле железнодорожного моста.

Закончить сплав удобно в поселке Денежкино (станция Сама) возле железнодорожного моста.

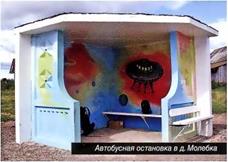

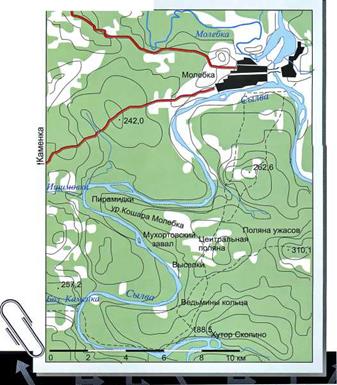

Деревня МОЛЕБКА когда-то была святым местом для народов манси. В этих местах был расположен молебный камень, где язычники совершали свои обряды и который позже дал название возникшей здесь деревне. В демидов — екие времена Молебка была крупным поселением: здесь жили около четырех тысяч человек, было металлургическое производство (выплавляли чугун, позднее делали картечь и ядра).

Деревня МОЛЕБКА когда-то была святым местом для народов манси. В этих местах был расположен молебный камень, где язычники совершали свои обряды и который позже дал название возникшей здесь деревне. В демидов — екие времена Молебка была крупным поселением: здесь жили около четырех тысяч человек, было металлургическое производство (выплавляли чугун, позднее делали картечь и ядра). звуковые галлюцинации, ощущали изменение хода времени и наблюдали странности в «поведении» различной электроники. В некоторых источниках говорится, что еще в 30-х годах XIX века местные жители описывали различные летательные аппараты, которые они видели в здешнем небе.

звуковые галлюцинации, ощущали изменение хода времени и наблюдали странности в «поведении» различной электроники. В некоторых источниках говорится, что еще в 30-х годах XIX века местные жители описывали различные летательные аппараты, которые они видели в здешнем небе.

Центральная поляна расположена в центре Зоны и является основным местом для стоянок и палаточных лагерей исследователей непознанного, которых ежегодно сюда приезжает несколько тысяч. Недалеко от поляны, в глубоком овраге находится небольшой колодец с питьевой водой. Когда-то здесь стояло несколько домов, теперь на их местах поднялись высокие заросли шиповника. От центральной поляны недалеко до Выселок: через лог около километра по старой, но все еще хорошо заметной «демидовской» просеке. Это место легко узнать по скрученному самым неестественным образом дереву, стоящему в центре поляны. Кроме того, летом здесь всегда очень высокая трава. Когда-то на Выселках были скотный двор и небольшой дом. Эти постройки были видны еще

Центральная поляна расположена в центре Зоны и является основным местом для стоянок и палаточных лагерей исследователей непознанного, которых ежегодно сюда приезжает несколько тысяч. Недалеко от поляны, в глубоком овраге находится небольшой колодец с питьевой водой. Когда-то здесь стояло несколько домов, теперь на их местах поднялись высокие заросли шиповника. От центральной поляны недалеко до Выселок: через лог около километра по старой, но все еще хорошо заметной «демидовской» просеке. Это место легко узнать по скрученному самым неестественным образом дереву, стоящему в центре поляны. Кроме того, летом здесь всегда очень высокая трава. Когда-то на Выселках были скотный двор и небольшой дом. Эти постройки были видны еще Змеиная горка — одно из наиболее красивых мест М-ского треугольника, отсюда открывается отличный вид на аномальную зону и реку Сылва.

Змеиная горка — одно из наиболее красивых мест М-ского треугольника, отсюда открывается отличный вид на аномальную зону и реку Сылва. АВТО

АВТО Навител Навигатор 3 — уникальная и точная система навигации. Камеры наблюдения ГАИ (SPEEDCAM). Голосовые подсказки, оптимальные маршруты, пробки и объезды. Самая подробная карта России — более 230 городов и населенных пунктов с адресными планами и улично-дорожной сетью. Самая подробная карта Свердловской, Челябинской, Пермской областей и республики Башкортостан. Населенные пункты и транзитные маршруты по всем областям РФ. Огромная база полезных объектов POI (АЗС, ГИБДД, кафе, рестораны, мотели, гостиницы и т. д.).

Навител Навигатор 3 — уникальная и точная система навигации. Камеры наблюдения ГАИ (SPEEDCAM). Голосовые подсказки, оптимальные маршруты, пробки и объезды. Самая подробная карта России — более 230 городов и населенных пунктов с адресными планами и улично-дорожной сетью. Самая подробная карта Свердловской, Челябинской, Пермской областей и республики Башкортостан. Населенные пункты и транзитные маршруты по всем областям РФ. Огромная база полезных объектов POI (АЗС, ГИБДД, кафе, рестораны, мотели, гостиницы и т. д.). Екатеринбург и Свердловская область;

Екатеринбург и Свердловская область; ФГУП «Уралаэрогеодезия»

ФГУП «Уралаэрогеодезия»

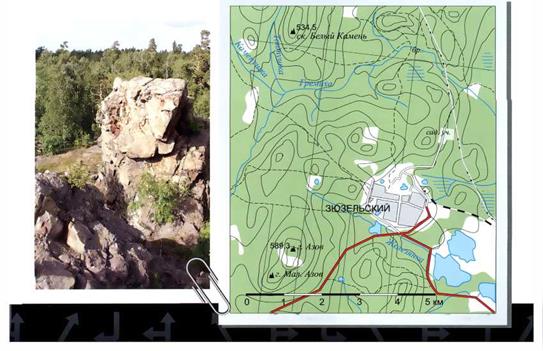

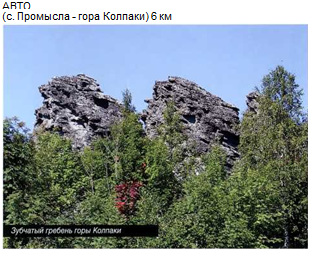

ГОРА КОЛПАКИ

ГОРА КОЛПАКИ

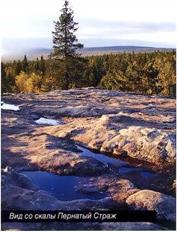

гряды возвышается полигон альпинистов — скала Чертов Палец. На юге в полутора километрах от вершины Колпаков и на 500 м восточнее дороги расположен еще один скальный гребень — Солдатики: одинаковые по высоте останцы вытянуты в прямую солдатскую шеренгу. Кстати, здешний лес — остатки сосняка, который в 1905 году высадили ученики знаменитых строгановских лесничих Теп — лоуховых. С вершины горы Колпаки открывается великолепная круговая панорама: на востоке, то есть в Азии, возвышается гора Качканар (878 м), таящая в своих недрах богатейшее месторождение титаномагнетитов. На западе и северо-западе, то есть в Европе, протянулся хребет Басеги, широко известный своими заповедными горно-тундровыми ландшафтами.

гряды возвышается полигон альпинистов — скала Чертов Палец. На юге в полутора километрах от вершины Колпаков и на 500 м восточнее дороги расположен еще один скальный гребень — Солдатики: одинаковые по высоте останцы вытянуты в прямую солдатскую шеренгу. Кстати, здешний лес — остатки сосняка, который в 1905 году высадили ученики знаменитых строгановских лесничих Теп — лоуховых. С вершины горы Колпаки открывается великолепная круговая панорама: на востоке, то есть в Азии, возвышается гора Качканар (878 м), таящая в своих недрах богатейшее месторождение титаномагнетитов. На западе и северо-западе, то есть в Европе, протянулся хребет Басеги, широко известный своими заповедными горно-тундровыми ландшафтами. Краеведческий музей поселка Промысла Адрес: п. Промысла, ул. 1 мая, 13.

Краеведческий музей поселка Промысла Адрес: п. Промысла, ул. 1 мая, 13. Кстати, проводить границу по Уральским горам первым предложил видный государственный деятель и географ XVIII века Василий Никитич Татищев. Он заметил, что реки здесь текут в двух направлениях: восточном и западном, а линия водораздела проходит как раз по хребту. Татищеву же принадлежит название Уральские горы, до него в географической литературе этот хребет именовали Гипербореями или Рифеями. Русские называли его Камнем или же Поясовым Камнем.

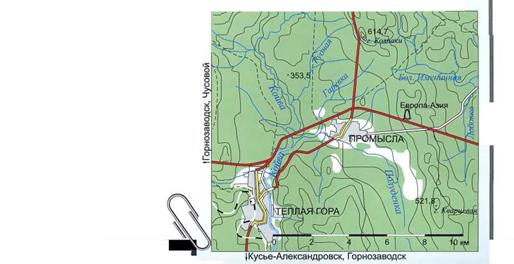

Кстати, проводить границу по Уральским горам первым предложил видный государственный деятель и географ XVIII века Василий Никитич Татищев. Он заметил, что реки здесь текут в двух направлениях: восточном и западном, а линия водораздела проходит как раз по хребту. Татищеву же принадлежит название Уральские горы, до него в географической литературе этот хребет именовали Гипербореями или Рифеями. Русские называли его Камнем или же Поясовым Камнем. ПУТЬ: Ближайший населенный пункт — село Промысла на автодороге Юрноза — водск — Качканар. Путешественники из Свердловской области и из Пермского края подъезжают к нему с разных сторон. Свердловчане первым делом видят стелу Европа-Азия: она стоит на подъездах к селу, мимо не проедете. Здесь же поворот на гору Кварцитовая. Чтобы попасть к горе Колпаки, нужно, не заезжая в село, двигаться дальше. На перекрестке Промыслы — Бисер — Медведка ___________________ [Медведка

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт — село Промысла на автодороге Юрноза — водск — Качканар. Путешественники из Свердловской области и из Пермского края подъезжают к нему с разных сторон. Свердловчане первым делом видят стелу Европа-Азия: она стоит на подъездах к селу, мимо не проедете. Здесь же поворот на гору Кварцитовая. Чтобы попасть к горе Колпаки, нужно, не заезжая в село, двигаться дальше. На перекрестке Промыслы — Бисер — Медведка ___________________ [Медведка

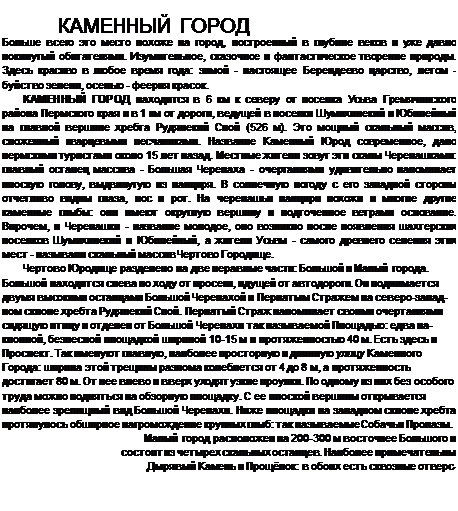

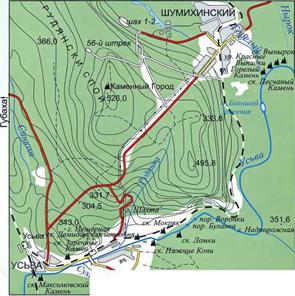

тия. Отличить один от другого просто: Прощелок выше, а Дырявый Камень массивнее.

тия. Отличить один от другого просто: Прощелок выше, а Дырявый Камень массивнее. Задача тех, кто выбирает общественный транспорт, добраться до железнодорожной станции «Усьва» и выйти к отвороту автомобильной дороги, ведущей в поселки Шумихинский и Юбилейный.

Задача тех, кто выбирает общественный транспорт, добраться до железнодорожной станции «Усьва» и выйти к отвороту автомобильной дороги, ведущей в поселки Шумихинский и Юбилейный. пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции».

пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции». час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, играют гимн города.

час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, играют гимн города. Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пиджаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульваре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечественной войны.

Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пиджаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульваре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечественной войны. Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малинового и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выбирать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначающий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смотреть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображением своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малинового и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выбирать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначающий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смотреть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображением своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится. На перекрестке Кирова — Карла Маркса торговые ряды: книги, карты, сувениры, изделия народных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лупой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно посмотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет.

На перекрестке Кирова — Карла Маркса торговые ряды: книги, карты, сувениры, изделия народных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лупой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно посмотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет. Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчивается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчивается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челябинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположилась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской крепости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные информационные доски с цитатами из архивных документов и литературных источников, повествующими о наиболее значимых событиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через дорогу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памятник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впоследствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле модерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализированном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челябинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположилась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской крепости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные информационные доски с цитатами из архивных документов и литературных источников, повествующими о наиболее значимых событиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через дорогу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памятник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впоследствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле модерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализированном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых камней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматского рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «свежая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками.

Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых камней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматского рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «свежая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками. бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой.

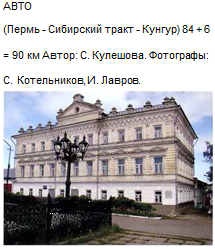

бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой. ^ КУНГУР — город, расположенный в 89

^ КУНГУР — город, расположенный в 89 тричный памятник планеты — пуп земли и единственный в своем роде музей истории купечества.

тричный памятник планеты — пуп земли и единственный в своем роде музей истории купечества. ПУТЬ: По Сибирскому

ПУТЬ: По Сибирскому

Александр Тимофеевич Хлебников — человек удивительной судьбы. В юношеские годы, увлеченный мечтой о путешествиях, он отправился из Кунгура на Аляску по следам своего знаменитого предка, правителя Русской Америки Кирилла Хлебникова. Однако разрешения на въезд в Аляску он не получил и попал сначала в Японию, а оттуда в Америку, где побывал в знаменитой Мамонтовой пещере. Вероятно, тогда у него и зародилась мечта сделать Кунгурскую пещеру столь же известной и посещаемой.

Александр Тимофеевич Хлебников — человек удивительной судьбы. В юношеские годы, увлеченный мечтой о путешествиях, он отправился из Кунгура на Аляску по следам своего знаменитого предка, правителя Русской Америки Кирилла Хлебникова. Однако разрешения на въезд в Аляску он не получил и попал сначала в Японию, а оттуда в Америку, где побывал в знаменитой Мамонтовой пещере. Вероятно, тогда у него и зародилась мечта сделать Кунгурскую пещеру столь же известной и посещаемой. стараниями был расширен вход, установлены крепи, лестницы на спусках, проложены и благоустроены тропы. Многие названия гротов также придуманы им: Дантов Ад, Атлантида, Колизей, Руины Помпеи… При советской власти пещера перешла в ведение Отдела народного образования, но Хлебников работал заведующим пещерой и инструктором-проводником вплоть до своей смерти.

стараниями был расширен вход, установлены крепи, лестницы на спусках, проложены и благоустроены тропы. Многие названия гротов также придуманы им: Дантов Ад, Атлантида, Колизей, Руины Помпеи… При советской власти пещера перешла в ведение Отдела народного образования, но Хлебников работал заведующим пещерой и инструктором-проводником вплоть до своей смерти. Верить в пребывание Ермака около Кунгурской пещеры на протяжении двух с половиной веков заставляла «Кунгурская летопись» Семена Ремезова. Там говорилось, что Ермак и его люди «обмишулилися, не попали по Чусовой в Сибирь, а погребли по Сьтве вверх и в замороз дошли до урочища Ермакове Городище, где и зазимовали». Найденные позднее неподалеку от входа в Ледяную пещеру русский бердыш, остаток кольчуги и погребение воинов того же периода еще более убеждали в возможной зимовке знаменитого атамана над Кунгурской пещерой.

Верить в пребывание Ермака около Кунгурской пещеры на протяжении двух с половиной веков заставляла «Кунгурская летопись» Семена Ремезова. Там говорилось, что Ермак и его люди «обмишулилися, не попали по Чусовой в Сибирь, а погребли по Сьтве вверх и в замороз дошли до урочища Ермакове Городище, где и зазимовали». Найденные позднее неподалеку от входа в Ледяную пещеру русский бердыш, остаток кольчуги и погребение воинов того же периода еще более убеждали в возможной зимовке знаменитого атамана над Кунгурской пещерой. поворот направо, к озеру. Буквально через 1 километр, обогнув слева детский оздоровительный лагерь, ждите поворот направо, который еще через 1,5 километра выведет на высокий берег и оборудованную стоянку. Слева за забором — яхт-клуб и пристань.

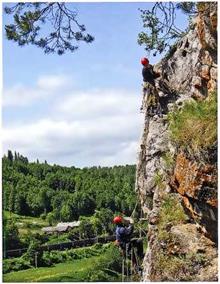

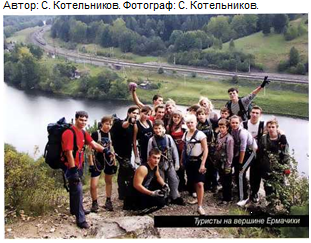

поворот направо, к озеру. Буквально через 1 километр, обогнув слева детский оздоровительный лагерь, ждите поворот направо, который еще через 1,5 километра выведет на высокий берег и оборудованную стоянку. Слева за забором — яхт-клуб и пристань. Скала ЕРМАК расположена на правом берегу Сылвы, в 8 км выше города Кунгура (Пермский край) напротив станции Чикали. Представляет собой отвесный береговой обрыв, состоящий из трех различных по высоте скал-останцев, издавна известных среди местного населения и туристов под названиями: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Максимальная высота — 40 м. На протяжении многих десятилетий эти скалы являют

Скала ЕРМАК расположена на правом берегу Сылвы, в 8 км выше города Кунгура (Пермский край) напротив станции Чикали. Представляет собой отвесный береговой обрыв, состоящий из трех различных по высоте скал-останцев, издавна известных среди местного населения и туристов под названиями: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Максимальная высота — 40 м. На протяжении многих десятилетий эти скалы являют

появление этих названий, непременно фигурирует легендарный казачий атаман, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Впрочем, при более детальном изучении выясняется, что все эти легенды появились значительно позже географических названий. Они являются просто попыткой объяснить непонятные наименования, возникшие в те далекие времена, когда эти места были заселены тюркскими народностями. «Тюркских» версий несколько: от имени Ермек, от термина ир — мак — «речка или овраг». Но к отвесному скальному обнажению Ермака лучше всего подходит монгольское ирмэг — «береговой обрыв».

появление этих названий, непременно фигурирует легендарный казачий атаман, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Впрочем, при более детальном изучении выясняется, что все эти легенды появились значительно позже географических названий. Они являются просто попыткой объяснить непонятные наименования, возникшие в те далекие времена, когда эти места были заселены тюркскими народностями. «Тюркских» версий несколько: от имени Ермек, от термина ир — мак — «речка или овраг». Но к отвесному скальному обнажению Ермака лучше всего подходит монгольское ирмэг — «береговой обрыв». ше по ходу движения. Она выше Ермачихи и со стороны прибрежной горы представляет собой отвесный скальный останец, который для человека, не обученного технике скалолазания, недоступен.

ше по ходу движения. Она выше Ермачихи и со стороны прибрежной горы представляет собой отвесный скальный останец, который для человека, не обученного технике скалолазания, недоступен. ПУТЬ: В Кунгуре

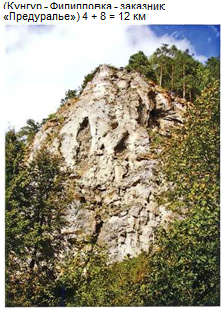

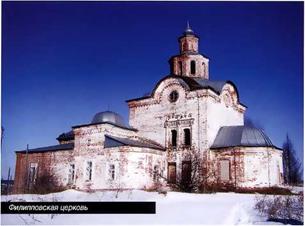

ПУТЬ: В Кунгуре правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филип- повское, известное с 1668 года как деревня Банная. За мостом по указателю «Заказник <<Предуралье>> поверните направо. Кстати, в Филипповке стоит ненадолго задержать: на горе стоит Филипповская церковь, построенная в 1775 году, а сразу за селом, слева от дороги — высокая Известковая гора. Ее разработка, согласно архивным документам, началась еще в XIX веке. Здесь добывали камень для строительства в Кунгуре церквей, светских зданий и мостовых. Современный карьер поражает своими размерами. Экскурсия по восьми его террасам будет весьма увлекательна. За Известковой горой начинается сосновый бор и вместе с ним заказник <<Предуралье>>. От его границы до Ермака не более 6 км. Из Перми на Ермак летом и осенью можно ехать на электричке до станции Чикали. На другой берег за вполне умеренную плату возят на лодке местные жители. Зимой через Чикали не ездят из-за незамерзающей полыньи.

правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филип- повское, известное с 1668 года как деревня Банная. За мостом по указателю «Заказник <<Предуралье>> поверните направо. Кстати, в Филипповке стоит ненадолго задержать: на горе стоит Филипповская церковь, построенная в 1775 году, а сразу за селом, слева от дороги — высокая Известковая гора. Ее разработка, согласно архивным документам, началась еще в XIX веке. Здесь добывали камень для строительства в Кунгуре церквей, светских зданий и мостовых. Современный карьер поражает своими размерами. Экскурсия по восьми его террасам будет весьма увлекательна. За Известковой горой начинается сосновый бор и вместе с ним заказник <<Предуралье>>. От его границы до Ермака не более 6 км. Из Перми на Ермак летом и осенью можно ехать на электричке до станции Чикали. На другой берег за вполне умеренную плату возят на лодке местные жители. Зимой через Чикали не ездят из-за незамерзающей полыньи.

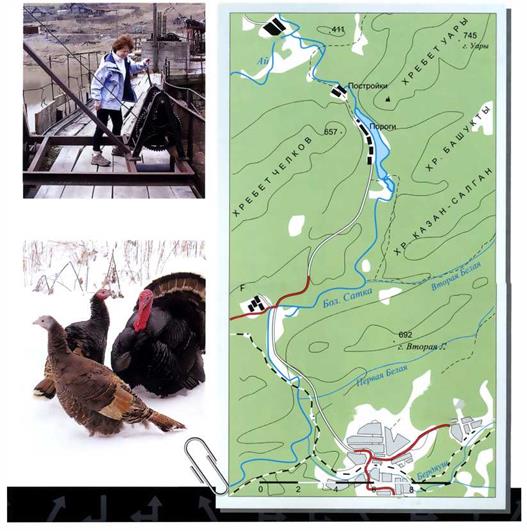

Планировалось на основе полученного опыта построить еще один, чуть более мощный промышленный комплекс на реке Ай, в десяти километрах к западу. Первая

Планировалось на основе полученного опыта построить еще один, чуть более мощный промышленный комплекс на реке Ай, в десяти километрах к западу. Первая мировая война и события 1917 года не дали этому замыслу осуществиться. Завод в Порогах был национализирован и продолжал работать. Кстати, именно здесь, в старинных электродуговых печах, на электроэнергии, выработанной генератором 1909 постройки, была выплавлена партия осо-

мировая война и события 1917 года не дали этому замыслу осуществиться. Завод в Порогах был национализирован и продолжал работать. Кстати, именно здесь, в старинных электродуговых печах, на электроэнергии, выработанной генератором 1909 постройки, была выплавлена партия осо-

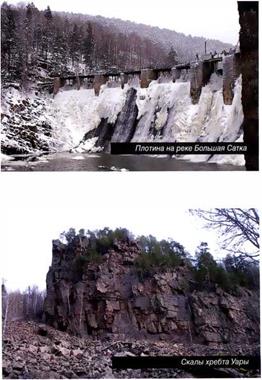

Помимо плотины, ГЭС и завода, которые можно частично осмотреть, в нескольких километрах, на склоне хребта Уары есть отличные и почти непосещаемые скалы. Правда, дорога туда непроста. Переходите по плотине на правый берег Большой Сатки и идите около километра вдоль реки вниз по течению. Справа будет прогал, нужно подниматься напрямую, сначала сквозь лес, а потом по россыпям камней. Троп не ищите, их там нет. С вершины видны долины рек Большая Сатка и Ай. Кстати, до Ая тоже стоит прогуляться. От плотины это шесть километров.

Помимо плотины, ГЭС и завода, которые можно частично осмотреть, в нескольких километрах, на склоне хребта Уары есть отличные и почти непосещаемые скалы. Правда, дорога туда непроста. Переходите по плотине на правый берег Большой Сатки и идите около километра вдоль реки вниз по течению. Справа будет прогал, нужно подниматься напрямую, сначала сквозь лес, а потом по россыпям камней. Троп не ищите, их там нет. С вершины видны долины рек Большая Сатка и Ай. Кстати, до Ая тоже стоит прогуляться. От плотины это шесть километров.

на лесистом склоне при желании можно найти две штольни длиной по 10 метров. Они разработаны по кварцевым жилам на коренном месторождении золота.

на лесистом склоне при желании можно найти две штольни длиной по 10 метров. Они разработаны по кварцевым жилам на коренном месторождении золота. ПУТЬ: Ближайший ориентир-село Долгодеревенское, расположенное около трассы Челябинск — Екатеринбург, в 8 км от Челябинска. В центре села, сразу после моста через речку Зюзелгу, надо повернуть направо, на восток. Через 4 км вы попадете на объездную дорогу, а еще через 3,5 км увидите поворот направо, в Баландино, которое стоит у самой дороги. Можно ехать и общественным транспортом: с северного автовокзала города Челябинск есть несколько транзитных рейсов.

ПУТЬ: Ближайший ориентир-село Долгодеревенское, расположенное около трассы Челябинск — Екатеринбург, в 8 км от Челябинска. В центре села, сразу после моста через речку Зюзелгу, надо повернуть направо, на восток. Через 4 км вы попадете на объездную дорогу, а еще через 3,5 км увидите поворот направо, в Баландино, которое стоит у самой дороги. Можно ехать и общественным транспортом: с северного автовокзала города Челябинск есть несколько транзитных рейсов.

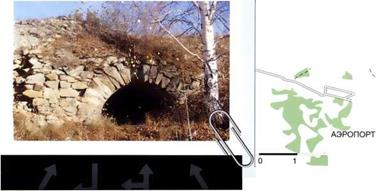

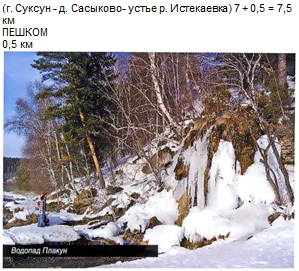

СУКСУН — город, расположенный в 145 км к северо-востоку от Перми. Поселение здесь возникло еще в 1651 году, но своим расцветом оно обязано Акинфию Демидову, построившему в 1727 году на речке Суксун металлургический завод. Памятники той эпохи — плотина заводского пруда, здание конторы, корпуса железокатательной и железоковательной фабрик. Отдельная до

СУКСУН — город, расположенный в 145 км к северо-востоку от Перми. Поселение здесь возникло еще в 1651 году, но своим расцветом оно обязано Акинфию Демидову, построившему в 1727 году на речке Суксун металлургический завод. Памятники той эпохи — плотина заводского пруда, здание конторы, корпуса железокатательной и железоковательной фабрик. Отдельная до где он примыкает к пруду, сосны-великаны достигают высоты 32 м, средний возраст деревьев — 90-120 лет, но можно встретить и исполинские сосны, которые молодыми деревцами встречали начало XIX века. История Суксуна богата и разнообразна. В середине XVIII века на Суксунеком заводе работал искусный мастер Федор Киселев. Он изготовил медную «четвертину», которую М. В. Ломоносов приспоеобил под лабораторный перегонный куб. Теперь этот куб хранится в Историческом музее в Москве. Здесь же в конце своей жизни работал и знаменитый нижнетагильский механик-самоучка Ефим Артамонов, которому приписывают изобретение первого в мире двухколесного велосипеда. Здесь же в 1845 году под руководством крепостного мастера Тимкина был построен первый в России пароход с железным корпусом (назвали его «Никита Демидов»).

где он примыкает к пруду, сосны-великаны достигают высоты 32 м, средний возраст деревьев — 90-120 лет, но можно встретить и исполинские сосны, которые молодыми деревцами встречали начало XIX века. История Суксуна богата и разнообразна. В середине XVIII века на Суксунеком заводе работал искусный мастер Федор Киселев. Он изготовил медную «четвертину», которую М. В. Ломоносов приспоеобил под лабораторный перегонный куб. Теперь этот куб хранится в Историческом музее в Москве. Здесь же в конце своей жизни работал и знаменитый нижнетагильский механик-самоучка Ефим Артамонов, которому приписывают изобретение первого в мире двухколесного велосипеда. Здесь же в 1845 году под руководством крепостного мастера Тимкина был построен первый в России пароход с железным корпусом (назвали его «Никита Демидов»). Но главную славу Суксуну принесли колокола и самовары. В отливке колоколов прославился мастер М. Ерофеев. Именно он впервые ввел в сплав бериллий, отчего колокола зазвучали мелодичнее и обрели свой «суксунс — кий звон». Когда в 1853 году в Москве сгорело здание Большого театра, новые колокола для его звонницы заказали именно здесь. Однако визитной карточкой Суксуна является самовар. Конечно, в качестве центра самоварной промышленности прославилась Тула, но первые сведения о тульских самоварах относятся к 1746 году, а о суксунских — к 1740 году. И были те сук — сунские самовары невиданной красы: в форме античных ваз с высоко поднятыми ручками. В общем, суксунцы уверены, что живут на родине первого русского самовара, и в память об этом в 2005 году в центре города установлен ему памятник.

Но главную славу Суксуну принесли колокола и самовары. В отливке колоколов прославился мастер М. Ерофеев. Именно он впервые ввел в сплав бериллий, отчего колокола зазвучали мелодичнее и обрели свой «суксунс — кий звон». Когда в 1853 году в Москве сгорело здание Большого театра, новые колокола для его звонницы заказали именно здесь. Однако визитной карточкой Суксуна является самовар. Конечно, в качестве центра самоварной промышленности прославилась Тула, но первые сведения о тульских самоварах относятся к 1746 году, а о суксунских — к 1740 году. И были те сук — сунские самовары невиданной красы: в форме античных ваз с высоко поднятыми ручками. В общем, суксунцы уверены, что живут на родине первого русского самовара, и в память об этом в 2005 году в центре города установлен ему памятник. ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Суксун. Подъехать к нему можно с северо-запада и с юга (трасса 1 Р 242). Проезжать Суксун лучше через деревню Опалихино, здесь короче, а кроме того, по этой дороге запрещен проезд грузовому транспорту.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Суксун. Подъехать к нему можно с северо-запада и с юга (трасса 1 Р 242). Проезжать Суксун лучше через деревню Опалихино, здесь короче, а кроме того, по этой дороге запрещен проезд грузовому транспорту.