Святогорский монастырь вошел в состав памятников Пушкинского Заповедника не случайно: у его стен находится священная для каждого советского человека могила Пушкина. Древние стены монастыря не раз видели и живого поэта, то оживленно беседующего здесь с простолюдинами, то записывающего народный говор и песни. «Место это торжественное. И не только потому, что вы чувствуете здесь близость дорогого сотням миллионов ушедших, живущих и имеющих родиться людей — праха. Оно как нельзя лучше несет на себе маленький белый памятник величайшего из русских поэтов» (А. В. Луначарский).

Архив автора

Петровское расположено не на возвышенности, как Михайловское и Тригорское, а на пологом, противоположном от Михайловского берегу озера Кучане (или Петровского).

ДОРОГА ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО

В ПЕТРОВСКОЕ

В Петровское от Михайловского ведут две дороги: одна по Михайловскому лесу, другая по заросшему красивым сосновым бором берегу озера Кучане. Обе дороги соединяются на опушке михайловского леса в одну, которая идет дальше к Петровскому берегом озера и опушкой молодого березового леса.

Петровское было уже по-настоящему обжитым имением раньше Михайловского. Сюда в 1783 году после выхода в отставку с военной службы прибыл на постоянное жительство Петр Абрамович Ганнибал, которому Петровское досталось от отца А. П. Ганнибала по раздельному акту в 1781 году.

Выйдя в отставку, П. А. Ганнибал тогда же, видимо, и построил господский дом, простоявший полтора века.

Сохранившийся фундамент этого дома, сгоревшего в 1918 году, и несколько его фотографий дают представление об облике этого ган — нибаловского гнезда. Дом был в полтора этажа, деревянный, крыт и обшит тесом, по размерам намного превосходил господский дом в Михайловском. Второй этаж дома был обрамлен красивым портиком с колоннами, нижний этаж имел две веранды. Одна из них выходила к парадному крыльцу, выходящему в сторону подъездной Березовой аллеи, заканчивающейся у господского дома большим, посаженным по кругу цветником; другая веранда выходила в сторону парка.

Краем его от самого дома на берег озера протянулась красивейшая аллея даже в сравнении с аллеями Михайловского и Тригорского парков — Главная аллея карликовых лип. Она состоит из невысоких, причудливо переплетающихся наверху густыми ветвями лип, которые стали «карликовыми» из-за постоянного их подрезания.

На выходе аллеи к озеру в пушкинское время стояла беседка-грот: двухэтажная, деревянная, на каменном фундаменте, с аркой посредине. Одна из двух веранд беседки-грота была обращена в сторону озера, другая — в сторону парка. Сейчас от беседки сохранился только фундамент.

Приблизительно с середины Главной аллеи карликовых лип, перпендикулярно ей, через весь парк идет вторая аллея карликовых лип. Это длинный узкий коридор в сплошной зелени карликовых лип, которые здесь так густы, что даже в яркий солнечный день в аллее царит полумрак. Но стоит только выйти за стену деревьев, как сразу попадешь на залитую солнцем широкую поляну, на которой при Ганнибалах был сад и ягодники.

iso

По другую сторону этой поляны, параллельно аллее карликовых лип, от самого почти фундамента дома к озеру идет Большая липовая аллея, состоящая из прекрасно сохранившихся гигантских лип.

В противоположном от дома конце этой аллеи стоит большой серый камень-валун, у которого, по преданию, любил сиживать, предаваясь своим думам, владелец имения П. А. Ганнибал, двоюродный дед А. С. Пушкина, сын знаменитого «Арапа Петра Великого».

Пушкин всегда живо интересовался жизнью и деяниями своих предков, «коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей». Особенную гордость его вызывал А. П. Ганнибал, его прадед, сподвижник Петра I, государственная и политическая деятельность которого всегда привлекала Пушкина.

Давая отпор продажному журналисту Булгарину (Фиглярину), насмехавшемуся над его прадедом, купленным будто бы «за бутылку рома», поэт в постскриптуме «Моей родословной» писал:

Решил Фиглярин, сидя дома,

Что черный дед мой Ганнибал Был куплен за бутылку рома И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,

Кем наша двигнулась земля,

Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен.

И сходно купленный арап Возрос, усерден, неподкупен,

Царю наперсник, а не раб.

Считая своего прадеда одним из выдающихся лиц из окружения Петра I, Пушкин и избрал его в качестве действующего лица в исторической (неоконченной) повести «Арап Петра Великого», начатой в Михайловском в 1827 году. До этого он не раз, бывая в Михайловском, встречался со своим двоюродным дедом П. А. Ганнибалом, на-

|

вещая его в Петровском. Впервые он попал туда в 1817 году. На уцелевшем клочке уничтоженных Пушкиным «Записок» дошли до нас строки, относящиеся к этому посещению им Петра Абрамовича: «…попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда. Принесли… кушанья поставили…».

Эта черта быта Петровского, бросившаяся в глаза юному Пушкину, была типичным явлением в усадьбе.

Первый биограф поэта Анненков пишет об образе жизни старого Ганнибала: «Водка, которою старый арап потчевал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и

удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее…

Генерал от артиллерии, по свидетельству слуги его Михаила Ивановича Калашникова…[3], занимался на покое перегоном водок и настоек, и занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность: обученный… искусству разыгрывать русские песенные и плясовые на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своей музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли всю дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, — прибавлял почтенный Михаил Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, то людей у них выносили на простынях.

Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев».

Этот типичный крепостной быт Пушкин и видел здесь, посещая Петровское в свои первые приезды сюда в 1817 и в 1819 годах, и, конечно, его имел в виду, когда описывал деревенскую жизнь дяди Евгения Онегина:

Он в том покое поселился,

Где деревенский старожил Лет сорок с ключницей бранился,

В окно смотрел и мух давил.

Всё было просто: пол дубовый,

Два шкафа, стол, диван пуховый,

Нигде ни пятнышка чернил.

Онегин шкафы отворил;

В одном нашел тетрадь расхода,

В другом наливок целый строй,

Кувшины с яблочной водой И календарь осьмого года:

Старик, имея много дел,

В иные книги не глядел.

|

|

В пору михайловской ссылки Пушкина П. А. Ганнибал был единственным оставшимся в живых из старых Ганнибалов, поселившихся на псковской земле. В ссылке поэт особенно интересуется судьбой своих родственников. Он охотно слушает «про стародавних бар» повествования Арины Родионовны, помнившей А. П. Ганнибала, и, видимо, по их мотивам делает в Михайловском черновой набросок «Как жениться задумал царский арап».

Очерчивая общо портрет «черного арапа», он, может быть, следовал не только рассказам няни, но и держал перед глазами облик жившего рядом его сына, который более всех его сыновей унаследовал африканские черты и который был, по рассказам дочери няни Пушкина, «совсем арап, совсем черный».

В годы ссылки поэт навещает П. А. Ганнибала уже не только как родственник, но и как писатель, готовящий материалы для своих будущих произведений на исторические темы. Смотря на предков своих уже глазами писателя, он в одном письме брату полушутливо пишет: «Посоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы».

А в письме к П. А. Осиповой 11 августа 1825 года он пишет: «Я рассчитываю еще повидать моего двоюродного дедушку, — старого арапа, который, как я полагаю, не сегодня-завтра умрет, между тем мне необходимо раздобыть от него записки, касающиеся моего прадеда».

Эти (неоконченные) записки «о собственном рождении, происходящем в чинах и приключениях», старый арап передал в Петровском Пушкину, и они сохранились в его бумагах.

Эти записки Пушкин использовал при составлении «Автобиографии» и в романе «Арап Петра Великого».

Петровское и Михайловское, в которых жили сыновья «Арапа Петра Великого», представля-

ц Большая липовая аллея

ются для Пушкина единым целым, общим куском родной ему земли, когда он, приглашая сюда Языкова, пишет:

В деревне, где Петра питомец,

Царей, цариц любимый раб И их забытый однодомец,

Скрывался прадед мой арап.

Где, позабыв Елисаветы И двор и пышные обеты,

Под сенью липовых аллей Он думал в охлажденны леты О дальней Африке своей,

Я жду тебя.

«К Языкову»

Обстановка и быт ганнибаловского Петровского и его окрестностей нашли отражение в творчестве Пушкина. Многие черты характера Троекурова в «Дубровском» напоминают отдельные черты характера П. А. Ганнибала, а усадебный и крепостной быт Покровского, имения Троекурова, во многом сходен с тем, что видел поэт в Петровском. Совпадает с описанным в «Дубровском» и пейзаж, который виден со стороны Петровского парка, от берега озера Кучане.

В четырех километрах от Петровского, на возвышенности, среди лесов, у берега широкого озера Белагуль, было имение брата П. А. Ганнибала Исаака — Воскресенское. От имения, сгоревшего в 1918 году, и от парка сейчас сохранились только следы планировки.

В 1825 году, как Пушкин и «предсказывал в письме к П. А. Осиповой, восьмидесятитрехлетний П. А. Ганнибал умер, и Петровским стал владеть его сын Вениамин (у Петра Абрамовича было еще и две дочери). В. П. Ганнибал, большой поклонник поэзии Пушкина, пережил поэта только на два года, в течение которых он успел не раз, минуя опустевшее Михайловское, съездить поклониться праху своего гениального родственника в Святогорский монастырь.

Рядом с холмом, на котором расположен Три — горский парк, возвышается второй холм — городище Воронин, памятник далекого героического прошлого русского народа.

Холм — это остатки средневековой крепости, находившейся в центре города Воронича. Основание его относится к XIV веку. Уже в 1349 году это был центр волости. Воронин был важным стратегическим пунктом на подступах к Пскову, и когда в 1547 году, как сообщает псковский летописец, Псков посетил Иван Грозный, то он на один день задержался и в Воронине.

Один из приближенных Стефана Батория писал в конце XVI века о Воронине: «Город Воронин расположен выше Заволочья при реке

•4 <Дуб уединенный», или <гдуб-лукоморье»

|

(Сороти) и, благодаря удобному положению этой реки, впадающей в Великую, а через нее у Пскова в озеро и далее в залив Финский, был некогда обширен и по торгов,"’ и по числу жителей».

До разгрома Воронича Баторием в нем было более четырехсот «дворов на посаде» и более двухсот «осадных клетей» в крепости, где находились склады оружия, боеприпасов и продовольствия и где скрывалось окрестное население в моменты опасности. Летом 1581 года Стефан Баторий осадил Воронин и, сломив отчаянное сопротивление ворончан, разгромил его, оставив там семь жилых дворов с девятью жителями. После этого и вследствие того, что граница Руси отодвинулась на запад и на юг, Во-

ронич не возродился и в 1719 году с названием пригорода был приписан к Опочке.

Пушкин всегда интересовался героическим прошлым русского народа, но особенно живо этот интерес проявился в годы ссылки, и друзья прямо советовали ему заняться исторической темой. «Соседство и воспоминания о великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова,—писал ему в Михайловское 18 октября 1824 года С. Г. Волконский (будущий декабрист),— будут для Вас предметом пиитических занятий, а соотечественникам Вашим труд Ваш — памятником славы предков и современника».

И поэт действительно обратился к истории своего народа, создав бессмертную народную драму «Борис Годунов».

О тесной связи истории создания «Бориса Годунова» с местными впечатлениями выразительно говорит приписка Пушкина на первоначальном заглавии трагедии: «Писано бысть

Алексашкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче». Воронич принадлежал к приходу расположенной там Егорьевской церкви, и поэт иногда заглядывал в нее, чтобы не иметь от надзирающего за ним местного начальства отрицательной аттестации. Там Пушкин и познакомился с попом И. Е. Раевским, прозванным в народе «попом Шкодой». Дочь Шкоды Акулина Илларионовна в своих воспоминаниях о Пушкине рассказывает: «Покойный Александр Сергеевич очень любил моего тятеньку. И к себе в Михайловское приглашал, и сами у нас бывали совсем запросто. Подъедет верхом к дому и в окошко плетью цок: «Поп у себя?» — спрашивает. А если тятеньки не случится дома, всегда прибавит: «Скажи, красавица, чтобы беспременно ко мне наведался, мне кой о чем потолковать с ним надо». И очень они любили с моим тятенькой толковать; хотя он был совсем простой человек, но ум имел сметливый и крестьянскую жизнь и всякие крестьянские пословицы и приговоры весьма примечательные знал. Только вот насчет

божественного они с тятенькой не сходились, и много у них споров через это выходило. Другой раз тятенька вернется из Михайловского туча тучей, шапку швырнет: «Разругался, — гово

рит, — сегодня с михайловским барином вот до чего, — ушел, даже не попрощавшись… Книгу он мне какую-то богопротивную все совал, — так и не взял, осердился!» А глядишь, двух суток не прошло, — Пушкин сам катит на Воронин, в окошко плеткой стучит. «Дома поп? — спрашивает. — Скажи, — говорит, — я мириться приехал». Когда же Пушкин узнал о смерти Байрона, он заказал Шкоде обедню «за упокой его души». «Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой души раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее тебе»,— писал он Вяземскому.

Поп Шкода был похоронен на Воронине. На городище же находится и семейное кладбище Осиповых-Вульф. Здесь погребены второй муж П. А. Осиповой — И. С. Осипов, она сама, ее сын А. Н. Вульф. Их могилы находятся рядом и обнесены штакетником. Рядом — могила В. П. Ганнибала. Его прах перенесли сюда с соседнего погоста Воронича, разоренного фашистами в 1944 году. На старой могильной плите надпись: «Здесь покоится прах помещика села Петровского, чиновника 14 класса Вениамина Петровича Ганнибала, скончавшегося 1839 года декабря 23 дня на 65 году своей жизни».

В. П. Ганнибал был сыном двоюродного деда Пушкина П. А. Ганнибала, владельца соседнего с Михайловским Петровского.

У северного фасада тригорского дома расположен продолговатый пруд, за которым раскинулся обширный живописный парк. Тригорский парк — прекрасный образец русского садовопаркового искусства второй половины XVIII века. Русские мастера-паркостроители умело использовали при его создании необычный рельеф местности, холмистой, изрезанной лощинами и глубокими впадинами, и в парке много уютных живописных уголков. То узкие, то широкие, извилистые аллеи парка ведут или на край высокого обрыва, с которого открываются неповторимые по красоте дали, или уводят в густую чащу зелени, или вдруг приводят к красивым прудам, расположенным в разных местах парка, простирающегося на площади в двадцать гектаров.

От главного входа в дом узкая аллейка ведет к месту (в тридцати метрах от дома), где стоял раньше старый господский дом. Отсюда вниз, в сторону виднеющейся сквозь зелень деревьев реки Сороти, парковая дорожка идет к группе огромных, двухсотлетних лип и дубов, под сенью которых, на самом краю обрыва к Сороти, стоит белая садовая скамья. Все это место парка уже несколько десятилетий с легкой руки Осиповых — Вульф называется «скамья Онегина». С этого ме-

ста, особенно любимого тригорской молодежью, «много глаз устремлялось на дорогу в Михайловское», хорошо видную отсюда, и «много сердец билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Со — роти, показывался Пушкин…» — пишет Анненков.

В память Языкова надолго запали не раз им отсюда наблюдаемые

И те отлогости, те нивы,

Из-за которых вдалеке,

На вороном аргамаке,

Заморской шляпою покрытый,

Спеша в Тригорское, один —

Вольтер и Гёте и Расин —

Являлся Пушкин знаменитый.

Н. М. Языков. «П. А. Осиповой»

От «скамьи Онегина» дорожка ведет к фундаменту баньки Осиповых-Вульф (банька сгорела в 1918 году). Сюда часто приходила ночевать мужская половина Тригорского, частенько здесь продолжались начатые в доме споры, беседы, дружеские пирушки, и тогда для Пушкина, Вульфа и Языкова не было ничего другого

…восхитительнее, краше Свободных дружеских бесед,

Когда за пенистою чашей С поэтом говорит поэт.

Н. М. Языков. «Тригорское»

Рядом с фундаментом баньки, на краю спуска к Сороти, расположена зеленая беседка полукруглой формы, по одной половине окружности которой стоит дерновый диван. Стенами беседки с трех сторон служат стволы старых лип, образующих сверху зеленую «крышу». С четвертой стороны, к Сороти, беседка открыта, и тригорские обитатели могли любоваться живописными окрестностями, когда собирались

…На горе, под мирным кровом,

Старейшин сада вековых,

На дерне мягком и шелковом,

В виду окрестностей живых…

|

От беседки широкая деревянная лестница ведет вниз, на узкий зеленый берег Сороти. Здесь была купальня Осиповых-Вульф, вместе с которыми приходил сюда и Пушкин.

В этой же части парка, чуть в стороне от зеленой беседки, растут рябины — потомки тех, которые не раз видел поэт, гуляя по парку, и которые, видимо, он вспоминал, когда, стремясь в Тригорское после ссылки, писал П. А. Осиповой, что «на зло судьбе мы в конце-концов все же соберемся под рябинами Сороти».

От зеленой беседки дорожка ведет от края обрыва вверх, к зеленому «танцевальному залу». Это обширная, хорошо утоптанная четырехугольная площадка, обсаженная с трех сторон густой стеной деревьев (липами), а с четвертой, обращенной в сторону дома, ограниченная уз-

кой, очень тенистой липовой аллеей: здесь огромные липы стоят, почти касаясь друг друга.

В Зеленом зале тригорская молодежь в обществе Пушкина устраивала игры, развлечения, танцы; здесь часто в летние вечера гремела «музыка полковая» или играл оркестр крепостных музыкантов.

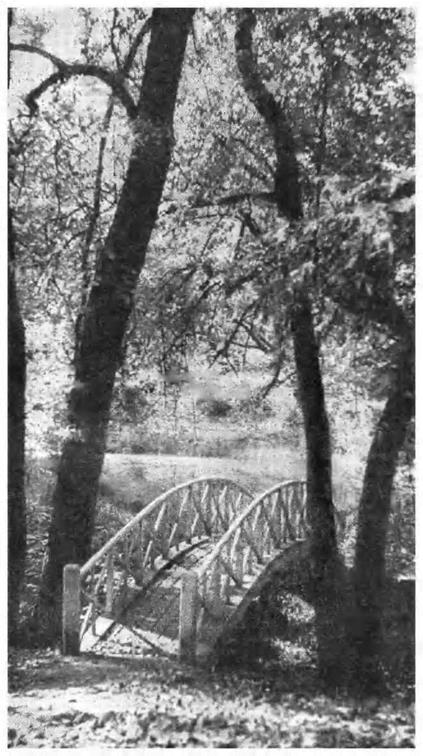

Уже с центра Зеленого зала хорошо виден ажурный «Горбатый мостик», соединяющий крутой здесь спуск из зала с берегом небольшого пруда, поросшего белыми лилиями.

От пруда дорожка идет круто вверх, затем поворачивает направо, и тут видна далеко протянувшаяся прямая и широкая Главная аллея. Она расположена в самом центре парка, с одной стороны была обсажена дубами (многие из них стоят и сейчас), с другой — елью и липами. По аллее не только гуляли, но и катались верхом на лошади или в коляске.

У левого края этой аллеи, почти на ее середине, стоит молодая елочка, широко огороженная штакетником. Она посажена на месте знаменитой «ели-шатра», которая погибла весной 1965 года и под пышной кроной которой, не пропускавшей ни света, ни дождя, любила собираться тригорская молодежь вместе с Пушкиным. Пушкин, несомненно, имел в виду эту «ель — шатер», когда в «Путешествии Онегина», вспоминая о Тригорском, писал:

Но там и я мои след оставил И ветру в дар на темну ель Повесил звонкую свирель.

Видимо, эта необычная ель припомнилась Пушкину и тогда, когда он описывал (в черновиках V главы «Евгения Онегина») Татьяну, листающую страницы сонника, чтобы разгадать тайну своего сна:

В оглавленьи кратком Читает азбучным порядком:

Медведь, мосток, мука, метель,

Бор, буря, дом, женитьба, ель,

Шатер, шалаш…

Липовая аллея у <танцевального зала»

К е Тригорском парке

Любопытно, что за словом «ель» сразу следует «шатер» — тригорская «ель-шатер»!

Дорожка отсюда ведет от Главной аллеи налево, к солнечным часам. Это обширный зеленый круг, в центре которого стоит высокий деревянный шест с заостренным наконечником. При Пушкине здесь по окружности росли двенадцать дубов — по числу цифр на циферблате часов. Сейчас сохранилось семь дубов. Солнечные часы— типичная деталь дворянского парка того времени.

От солнечных часов тянется прямая длинная дорожка, в конце которой виден могучий дуб. Раскинув широкие, толстые стволы ветвей, он стоит на невысоком возвышении. Это знаменитый, воспетый Пушкиным «дуб уединенный», или «дуб-лукоморье». Ему сейчас более четырехсот лет, и, видимо, он был посажен на месте захоронения русских воинов, павших при обороне проходивших здесь границ Руси.

В начале нашего века дуб «заболел», начал постепенно погибать. В Заповеднике был организован подобающий уход за ним, и дуб был спасен, снова стал наливаться соками. В годы Отечественной войны он снова едва не погиб: фашисты под его корнями вырыли бункер. Для лечения дуба были приглашены ученые-лесоводы. И теперь снова «дуб-лукоморье» каждую весну распускает свою темно-зеленую густую крону.

Это могучее дерево вспоминал Пушкин, когда в 1829 году в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных» писал:

Гляжу ль на дуб уединенный,

Я мыслю: патриарх лесов Переживет мой век забвенный,

Как пережил он век отцов.

Справа от «дуба уединенного» начинается одна из красивейших и протяженных аллей Тригор — ского парка — «аллея Татьяны». Она, слегка закругляясь, идет густой опушкой парка до пересечения с Главной аллеей.

|

|

Деревья растут здесь так густо, что в аллее всегда сумеречно, и поэтому почти нет птиц, стоит полная тишина. Это место очень поэтично.

Пушкин до конца своей жизни являлся туда, в Тригорское, либо сам, либо в долгожданных письмах, либо в бессмертных поэтических строчках:

О, где б судьба ни назначала Мне безыменный уголок,

Где б ни был я, куда б ни мчала Она смиренный мой челнок,

Где поздний мир мне б ни сулила,

Где б ни ждала меня могила,

Везде, везде в душе моей Благословлю моих друзей.

Нет, нет! нигде не позабуду Их милых, ласковых речей;

Вдали, один, среди людей Воображать я вечно буду Вас, тени прибережных ив,

Вас, мир и сон тригорских нив.

И берег Сороти отлогий,

И полосатые холмы,

И в роще скрытые дороги,

И дом, где пировали мы —

Приют, сияньем муз одетый…

«гПутешествие Онегина»

Из ранних редакций

Эта комната хозяйственной и властной помещицы, с окнами на хозяйственный двор и сад, была близка к заднему крыльцу, с которого П. А. Осипова слушала доклады управляющего имением, отдавала хозяйственные распоряжения, чинила над крепостными суд и расправу.

Видимо, из раскрытых окон этой комнаты, выходящей одной стороной в сад, поэт мог наблюдать, как крепостные девушки собирали ягоды и

…Хором по наказу пели (Наказ, основанный на том,

Чтоб барской ягоды тайком Уста лукавые не ели,

И пеньем были заняты:

Затея сельской остроты!)

<гЕвгений Онегин»

Некоторые стороны характера и биографии П. А. Осиповой очень напоминают черты образа старушки Лариной из «Евгения Онегина». Когда она, как и Ларина, была еще молоденькой, то «не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу». Но вскоре «привычка усладила горе», и П. А. Осипова даже при живом еще муже больше вершила дел в хозяйстве, чем он. А. П. Керн пишет: «Это была замечательная

партия: муж нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала «Римскую историю». Так же, как и Ларина, она

…меж делом и досугом Открыла тайну, как супругом Самодержавно управлять,

И всё тогда пошло на стать.

Она езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам.

Служанок била осердясь —

Всё это мужа не спросясь

Ко времени михайловской ссылки поэта Прасковье Александровне было 44 года, она потеряла двух мужей — Н. И. Вульфа (умер в 1813 году) и И. С. Осипова (умер в 1824 году) — и осталась с семью детьми. «Она, кажется, никогда не была хороша собою, — пишет о ней в своих воспоминаниях А. П. Керн, — рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах; стан

выточенный, кругленький, очень приятный; лицо продолговатое, довольно умное… нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шелковые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот».

Властная до самодурства в отношении крестьян, практичная и расчетливая помещица, П. А. Осипова была в то же время умной, образованной женщиной, владевшей английским и французским языками, с материнской теплотой и заботливостью относящаяся к Пушкину, в судьбе которого она, по ее словам в письме к Жуковскому, принимала «искреннее участие (не светское) с тех пор, как себя понимать начала».

И действительно, дружеские отношения Пушкин и Прасковья Александровна сохраняли, несмотря на большую разницу лет, на многие годы — до конца жизни поэта. Даже по его письмам она представляется серьезной, добродетельной и чуткой женщиной, всегда окруженной неизменным уважением поэта.

Осипова с материнской заботливостью улаживает ссору приехавшего в ссылку поэта с отцом; осторожно выясняет возможность бегства Пушкина за границу; она заверяет поэта, что «не успокоится до тех пор, пока Ваше желание не сбудется», когда он просил ее узнать о покупке Савкина; она, по выражению поэта, «со всею заботливостью дружбы» хлопочет в Риге об операции его аневризма; встревоженная внезапным отъездом поэта из Михайловского с фельдъегерем, она тотчас же пишет «страшное письмо» Дельвигу об этом происшествии, искренне проявляя здесь себя глубоким другом, человеком почти родственных чувств; она чуть ли не с девичьим вниманием распоряжается о том, чтобы на время ее отъезда в Ригу Пушкину доставляли из Тригорского цветы, и он ей в кон-

це лета 1825 года пишет, что «ждет осени» и что благодаря ей «у него на окне всегда свежие цветы», а чуть позже, 16 октября 1825 года, получив очередную партию цветов от П. А. Осиповой, он посвящает заботливой и нежной соседке стихи:

Цветы последние милей Роскошных первенцев полей.

Они унылые мечтанья Живее пробуждают в нас.

Так иногда разлуки час Живее сладкого свиданья. г Цветы последние милей»

Он посвятил ей также «Подражания Корану», «П. А. Осиповой» (это стихотворение он вписал ■ей в альбом с датой: «С. Михайловское. 25 июня 1825»), а когда выходят из печати последние іглавьі «Евгения Онегина», поэт присылает их. П. А. Осиповой в Тригорское. И когда, покидая „Михайловское, он писал ей 4 сентября 1826 года, •что «его сердце отныне навсегда приковано» к Тригорскому, то это не были только слова: поэт всегда помнил своих друзей, особенно выделяя среди них П. А. Осипову.

После михайловской ссылки Пушкин регулярно переписывается с ней, и ее письма для него были всегда радостью, как и раньше, когда он ей признавался, что «Ваши письма столь же меня приводят в восторг, сколько великодушные обо мне заботы — трогают». Не простым развлечением от деревенской скуки была переписка с поэтом и для П. А. Осиповой. Она ему писала 21 августа 1831 года: «Я забываю о времени, беседуя с Вами, любезный сын моего сердца. Будь у меня лист бумаги величиной с небо, а чернил столько же, сколько воды в море, этого все же не хватило бы, чтобы выразить всю мою дружбу к Вам». В другом письме она пишет Пушкину, что перечитывает его письма «с таким же удовольствием, какое испытывает скряга, пересчитывая накопленные им горы золота».

г?

Как величайшую ценность для себя, хранила она письма Пушкина в своем бюваре. Он сохранился до наших дней и стоит сейчас в витрине в ее комнате. Это небольшая четырехугольная,, невысокая шкатулка, на верхней крышке которой нарисован чернилами шпиц (его, по преданию, нарисовал Пушкин). На верхней крышке бювара, с внутренней стороны, рукой П. А. Оси — повои написано: «Вот что осталось от щастли-

вого времени моей жизни». Рядом с бюваром небольшая стопка книг. Эти книги были в тригор — ской библиотеке при Пушкине. У окна, выходящего в сторону хозяйственных построек (теперь не сохранившихся), стоит бюро П. А. Осиповой*, за которым она писала письма, вела хозяйственные дела. Перед бюро — кресло одной из дочерей Е. Н. Вульф, точно таким же было кресло и у П. А. Осиповой.

В ее комнате стоит также стеклянный шкаф; заполненный книгами тех же изданий, какие были у них в доме, и некоторые другие вещи дворянского быта той эпохи.

Каждый раз, когда после ссылки поэт приезжал в псковскую деревню, он навещал тригор — ских друзей. Осенью 1835 года он так часто бывает у них, что просит, как это делал он и раньше, адресовать ему письма «в Псковскую губернию-; в Остров, в село Тригорское». Здесь он сноваї «роется в книгах да грызет орехи» (из письма к жене) и снова видит и чувствует дружескую привязанность к себе хозяйки дома, о которош своей жене пишет из Тригорского 25 сентября1 1835 года, что «Прасковья Александровна все та же, и я очень люблю ее». Он навещает вышедшую замуж Е. Н. Вульф (в Голубове, в двадцати трех километрах от Тригорского) и, возвращаясь от нее и подъезжая со стороны Голубова к Три- горскому, снова видит милые ему дом и парк, которые, вероятно, и имеются в виду в написанном тогда черновом наброске:

Если ехать вам случится

От**** На*,

Там, где Л. струится Меж отлогих берегов, —

От большой дороги справа,

Между полем и селом,

Вам представится дубрава,

Слева сад и барский дом.

Летом, в час, как за холмами Утопает солнца шар,

Дом облит его лучами,

Окна блещут как пожар…[2]

«Если ехать вам случится»

Уже перед самой смертью Пушкин, стремясь спасти от продажи разоренное отцом Михайловское, предлагает П. А. Осиповой купить его, оставив ему только усадьбу. Но П. А. Осипова, бывшая всегда в курсе всех дел Пушкина, знала, как дорого Михайловское поэту, понимала, что он решился на продажу имения только из-за крайности, когда уже у него «голова кругом идет». Поэтому она отговаривает его от этого шага, предлагает ему свою помощь, чтобы сохранить любимое им Михайловское. 6 января 1837 года она пишет поэту: «Мне Михайловское не нужно, и так как вы мне вроде родного сына, я желаю, чтобы Вы его сохранили — слышите?.. Я охотно стану Вашей управляющей». Это письмо поэт получил за несколько дней до смерти.

А когда поэта везли хоронить, то траурный кортеж с прахом Пушкина проследовал через Тригорское. «…Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и с нами», — вспоминала младшая дочь Осиповой Екатерина Ивановна.

Один из уголков комнаты П. А. Осиповой сейчас занят материалами, рассказывающими об этом эпизоде. Здесь помещен портрет А. И. Тургенева, который, отправив гроб дальше в Свято-

горский монастырь, остался ночевать у Осиповых. А после похорон поэта он написал ей письмо, из которого еще раз было видно, каким близким человеком Пушкину была П. А. Осипова. «Три — горское, — писал ей Тургенев 10 февраля 1837 года, — останется для меня незабвенным не по одним воспоминаниям поэта, который провел там лучшие минуты своей поэтической жизни. …Минуты, проведенные мною с Вами и в сельце и в домике поэта, оставили во мне неизгладимые впечатления. Беседы Ваши и все вокруг Вас его так живо напоминает! В деревенской жизни Пушкина было так много поэзии, а Вы так верно передаете эту жизнь. Я пересказал многое, что слышал от Вас о поэте, Михайловском, о Тригор — ском, здешним друзьям его: все желают и просят Вас описать подробно, пером дружбы и истории, Михайловское и его окрестности, сохранить для России воспоминание об образе жизни поэта в деревне, о его прогулках в Тригорское, о его любимых двух соснах, о местоположении, — словом, все то, что осталось в душе Вашей неумирающего от поэта и человека».

И когда перед изготовлением намогильного памятника понадобился вид могилы поэта и монастыря, то друзья Пушкина обратились вновь к П. А. Осиповой. «…Известные дружественные Ваши отношения к Александру Сергеевичу, которые сохранял он в течение всей жизни своей», — пишет ей Г. А. Строганов и просит сообщить хотя бы поверхностный рисунок с кратким описанием места, «где ныне покоятся бренные остатки Александра Сергеевича».

В ответ на это она сделала карандашный рисунок могилы поэта, копия которого сейчас находится в ее комнате. Тут же — маска лица Пушкина, снятая Гальбергом через два часа после его смерти (копия). Известно, что здесь хранился один из первых семи подлинных гипсовых слепков этой маски поэта, подаренный в 50-х годах П. А. Осиповой профессору Дерпт — ского университета Розбергу, и сейчас эта мас-

|

|

ка из Тригорского хранится в Тартуском (б. Дерптском) университете.

П. А. Осипова, преданная памяти Пушкина, собирала в своей комнате многое, относящееся к нему. Это было подобие первого пушкинского музея, где, кроме маски, хранились альбомы с автографами поэта, списки и издания его произведений, его письма, связанные с ним вещи быта и т. д. Сюда друзья поэта прислали ей и один из первых списков стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (копию с него можно видеть сегодня в комнате П. А. Осиповой).

Гостиная была местом, где тригорская молодежь предавалась не только «легкокрылым забавам», но и где очень часто шел серьезный разговор о музыке, поэзии, живописи, где звучали стихи Пушкина и гостивших в Тригорском Языкова и Дельвига, где для Пушкина игрался «упоительный Россини»; здесь была собрана довольно обширная коллекция картин. Может быть, эту комнату с ее молодым, интересным обществом и имел в виду поэт, когда он весь тригорский дом называл «…приюг, сияньем муз одетый».

В гостиной воссоздана обстановка, близкая к той, какая была при Пушкине. Это самая большая из всех комнат, занятых под музей. В центре ее — старинный рояль марки «Тышнер», точно такой же был у Осиповых-Вульф. Пушкин специально выписывал себе в Михайловское ноты своих любимых композиторов (особенно Россини) и приходил с ними сюда, чтобы послушать музыку. «Каждый день, часу в третьем пополудни, — вспоминала М. И. Осипова, — Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, выйдем к нему навстречу… Приходил, бывало, и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шасть и влезет в-окно… Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано… Покойная сестра Alexandrine дивно играла на фортепиано; ее поистине можно было заслушаться… Ну, пришел Пушкин — все пошло вверх дном, смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам». А вечером молодежь собиралась вокруг рояля, за который садилась Алина, и наступали часы когда

Дары Эвтерпы нас пленяли,

Как персты легкие мелькали По очарованным ладам:

С них звуки стройно подымались,

И в трелях чистых и густых Они свивались, развивались —

И сердце чувствовало их.

Н. М. Языков. <гТригорское»

В «Признании», посвященном Александре Ивановне Осиповой, Пушкин и имеет в виду эти музыкальные вечера, когда он вспоминает ее и

…слезы в одиночку,

И речи в уголку вдвоем,

И путешествие в Опочку,

И фортепьяно вечерком…

На рояле лежат ноты тех лет. Моцарт, Бетховен, Россини, Глинка, Виельгорскнй. На стенах гостиной висят старинные картины, среди них «Искушение св. Антония» — один из вариантов той картины, которая висела здесь и глядя на которую, по свидетельству Осиповых, Пушкин «навел чертей в сон Татьяны» в «Евгении Онегине», — там есть все персонажи этой картины. Тут же небольшая картина маслом и две гравюры XVIII века с оригиналов художника Морланда на темы школы мастеров фламандской живописи. Эти три вещи — из тригор — ского собрания картин и гравюр, которые Пушкин видел здесь много раз и которые, вероятно, имел в виду, когда писал в «Евгении Онегине», отстаивая право поэта изображать «низкую прозу»:

Порой дождливою намедни Я, завернув на скотный двор… ТьфуГпрозаические бредни,

Фламандской школы пестрый сор!

В одном из простенков гостиной помещены портреты генерала Е. И. Керн и Е. Е. Керн — мужа и дочери А. П. Керн, которая гостила в Тригорском в июне 1825 года. В своих воспоминаниях она пишет: «Восхищенная Пушкиным,

я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 году в июне месяце.

Вот как это было: мы сидели за обедом… как вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках… Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его

движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться: он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, — и нельзя было

угадать, в каком он будет расположении духа через минуту…

…Он прочитал нам своих «Цыган». Впервые мы слышали эту чудную поэму, и и никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!..

Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:

И голос, шуму вод подобный».

Это чтение проходило в гостиной, там же А. П. Керн пела для Пушкина. «Во время пребывания моего в Трнгорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала, и т. д.

Мы пели этот романс Козлова на голос… бар — кароллы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу: «Скажи слепцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его «Венецианскую ночь». Как жаль, что он ее не увидит! Дай бог ему ее слышать!»

В Трнгорском же поэт вручил Анне Петровне стихи «Я помню чудное мгновенье», которые М. И. Глинка положил на музыку, посвятив ее дочери Керн — Екатерине Ермолаевне.

Нередко в гостиную к молодежи выходила из своей, рядом расположенной комнаты хозяйка дома Прасковья Александровна Осипова.

Его комната в два окна невелика по размеру. В ней воссоздана обстановка, типичная для комнаты молодого поместного дворянина пушкинского времени.

У письменного стола кресло А. Н. Вульфа, часы его деда А. М. Вындомского, ломберный столик, стоявший некогда в его комнате. Пз вещей пушкинской эпохи в комнате находятся письменной стол, шахматный столик, чубук, оружие. В небольшом стеклянном футляре «военные отличия, какими был награжден Вульф

|

за время военной службы: медаль за Польскую кампанию и орден «Virtuti militari». У правой от входа стены стоит тахта, около нее на стене висит ковер. На стене портреты Байрона и Вульфа (в военном мундире).

У противоположной стены, под окнами круглый стол, на нем вместительный серебряный жбан, прикрытый сверху скрещенными шпагами, а на месте их скрещения — большая белая голова сахара. Здесь приготовлялась знаменитая жженка.

Вскоре после приезда в ссылку Пушкин пишет в Дерпт стихотворное послание Вульфу:

Здравствуй, Вульф, приятель мой! Приезжай сюда зимой,

Да Языкова поэта Затащи ко мне с собой…

Пушкин и сам приглашал Языкова в гости в деревню:

Я жду тебя. Тебя со мною Обнимет в сельском шалаше Мой брат по крови, по душе,

Шалун, замеченный тобою…

<г/С Языкову»

И когда летом 1826 года Языков, наконец, приехал вместе с Вульфом на летние каникулы (они были студентами Дерптского университета), жизнь в Тригорском сделалась непрерывным рядом праздников, гуляний, дружеских бесед, дальних прогулок и поэтических обменов мыслями. И почти каждая вечерняя дружеская беседа сопровождалась ритуалом приготовления жженки.

А. Н. Вульф об этих минутах непринужденных жарких бесед потом вспоминал: «Сестра Евпраксия, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку. Сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтоб она заваривала жженку. И вот мы из больших бокалов — сидим, беседуем и распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то Пушкина, то Языкова сопровождали нашу дружескую пирушку».

Пушкин и Языков здесь крепко подружились, и после этого, как писал Языков брату из Дерпта 2 сентября 1826 года, у него «завелась переписка с Пушкиным — дело очень любопытное. Дай бог только, чтобы земская полиция в него не вмешалась».

Дни, проведенные в Тригорском, вдохновили Языкова на создание цикла стихов об этих местах, об Осиповых-Вульф, стихотворного послания к Пушкину:

О ты, чья дружба мне дороже Приветов ласковой молвы,

Милее девицы пригожей,

Святее царской головы!

Н. М. Языков. «Л. С. Пушкину»

«Братом по духу» называл тогда Пушкин и А. Н. Вульфа, разделявшего в ту пору пылкой «геттингенскою душою» свободолюбивые взгляды. Например, в своем «Дневнике» он 11 ноября 1828 года сделал такую запись: «Странна такая неприязнь во мне к власти и всему, что близко к ней; самые лица (напр. Государя) я скорее люблю, чем не люблю, но коль скоро я в них вижу самодержцев, то невольное отвращение овладевает мною, и я чувствую, какое-то желание противодействия…»

Пушкин делился с ним своими творческими планами, и, по словам Вульфа, «многие из мыслей, прежде, чем я прочел в «Онегине», были часто в беседах глаз на глаз с Пушкиным, в Михайловском, пересуждаемы между нами, а после я встречал их, как старых знакомых». Конечно, здесь Вульф преувеличивает свое влияние на поэта, но известно и то, что Пушкин охотно и много читал ему свои произведения. Видимо, его имел в виду Пушкин, когда писал в «Онегине»:

Да после скучного обеда Ко мне забредшего соседа, Поймав нежданно за полу, Душу трагедией в углу.

Вульф уже после смерти Пушкина сделался типичным крепостником-помещиком, скопидомом, прижимистым хозяином. Как далеки оказались потом его записи-распоряжения по хозяйству, в которых он даже запрещал крестьянам собирать в своем лесу грибы и ягоды, от вольнолюбивых мыслей его «Дневника» молодых лет, так привлекавших Пушкина!

Непринужденной веселостью и шутливой полувлюбленностью отличалось отношение ссыльного Пушкина к тогда еще совсем юной Евпрак — сии Николаевне Вульф, комната которой была соседней с кабинетом Вульфа.

В ее комнате, очень маленькой, но уютной, воссоздана обстановка комнаты сельской дворянской барышни. Вещи здесь пушкинской эпохи: столик, канапе, туалет и др.; на стене силуэтные портреты хозяйки комнаты и ее сестры Аннеты. «Головка девушки» Греза, лубочная иллюстрация к пушкинскому «Талисману».

В простенках у окна висят большие фотографии пожилой уже Евпраксии Николаевны и ее мужа Б. А. Вревского.

Тут же рядом небольшой стеклянный шкафик, в котором хранятся личные вещи Е. Н. Вульф и вещи из тригорского дома: чернильница и шкатулка, подаренные ей поэтом ко дню рождения, тут же серебряный ковшик с длинной тонкой ручкой. Этим ковшиком и разливали по бокалам воспетую Пушкиным и Языковым жженку.

Рядом у окна стоят старинные господские пяльцы, за которыми поэт часто видел Евпрак — сию, и к ней также могут быть отнесены слова поэта, адресованные ее сестре Алине:

Когда за пяльцами прилежно Сидите вы, склонясь небрежно,

Глаза и кудри опустя,—

Я в умиленье, молча, нежно Любуюсь вами, как дитя!..

<гПризнание»

Как и всякая другая барышня-дворянка, Е. Н. Вульф имела свои альбомы. Они не сохранились, но для воссоздания этой непременной детали усадебного быта в шкафик рядом с личными ее вещами помещены два альбома того времени. Один из них принадлежал сестре секунданта Пушкина Данзаса (в альбоме есть стихи самого Данзаса), другой из семьи современников Пушкина Тимковских.

Конечно, это альбомы тригорских девушек имел в виду поэт, когда, вернувшись из ссылки,

сравнивал альбом уездной барышни с великолепными альбомами столичных дам:

Я не люблю альбомов модных: Их ослепительная смесь Аспазий наших благородных Провозглашает только спесь. Альбом красавицы уездной. Альбом домашний и простой, Милей болтливостью любезной И безыскусной пестротой.

«И. В. Сленину»

А каким был в то время альбом «красавицы уездной», Пушкин пишет в IV главе «Онегина», которая создавалась в пору почти ежедневных посещений поэтом Тригорского:

Конечно, вы не раз видали Уездной барышни альбом,

Что все подружки измарали С конца, с начала и кругом.

…Тут непременно вы найдете Два сердца, факел и цветки;

Тут верно клятвы вы прочтете В любви до гробовой доски;

Какой-нибудь пиит армейский Тут подмахнул стишок злодейский.

В такой альбом, мои друзья,

Признаться, рад писать и я…

Пушкин украсил своими стихами альбомы почти всех тригорских девушек, в том числе и Ев — праксии Вульф. Он написал в ее альбом исполненное жизненной мудрости стихотворение «Если жизнь тебя обманет». А когда однажды она разорвала не понравившийся ей мадригал, преподнесенный Пушкиным и Языковым, то Пушкин в ее альбоме написал:

Вот, Зина, вам совет: играйте, Из роз веселых заплетайте Себе торжественный венец И впредь у нас не разрывайте Ни мадригалов, ни сердец.

<гК Зине»

Уже после ссылки поэт вписал ей в альбом заключительную строфу VI главы «Евгения Онегина».

Неистощимая на выдумки, веселая и общительная, заводила многих игр и развлечений в кругу тригорской молодежи, Евпраксия сразу же оказалась на дружеской ноге с опальным поэтом, которого она заражала своим весельем, шутками. В одном из писем в ноябре 1824 года поэт сообщает, что «Евпраксия уморительно смешна», а в другом письме пишет: «На-днях,

я мерился поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. След, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила».

Видимо, эта веселая шутка вспомнилась поэту, когда он в «Евгении Онегине» упоминал о Ев — праксии:

…Между жарким и блан-манже, Цимлянское несут уже;

За ним строй рюмок узких, длинных, Подобно талии твоей,

Зизи, кристалл души моей,

Предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал,

Ты, от кого я пьян бывал!

До конца жизни у Пушкина сохранились дружеские отношения с Е. Н. Вульф. В 1828 году он дарит ей вышедшие из печати IV и V главы «Онегина» с многозначительной надписью: «Ев- праксии Николаевне Вульф А. Пушкин. Твоя от твоих. 22 февраля 1828 г.». Все то, что поэт почерпнул здесь, наблюдая жизнь и быт Тригор — ского, он возвращал воплощенным в гениальные строки романа его обитателям — таков смысл этих пушкинских слов.

Несомненно, многие черты уклада жизни Осиповых-Вульф нашли отражение в романе, особенно в характеристике семьи Лариных, которые, как и тригорские жители

…хранили в жизни мирной Привычки милой старины;

У них на масленице жирной Водились русские блины;

Два раза в год они говели;

Любили круглые качели,

Подблюдны песни, хоровод…

Это именно в Тригорском Пушкин всегда видел

…К гостям усердие большое,

Варенье, вечный разговор

Про дождь, про лен, про скотный двор.

«• Евгений Онегин»

Об этих «патриархальных» разговорах в Тригорском доме поэт упоминает в письме из Михайловского В. Ф. Вяземской, а о традиционном хлебосольстве и «варенье» Осиповых-Вульф очень красочно рассказал Языков, прогостив здесь несколько недель. В письме к матери он так описывает свое пребывание в Тригорском: «Изобилие плодов земных, благорастворение воздуха, благорасположение ко мне хозяйки… потом деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и прч. — все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом — житье».

А. Н. Вульф даже прямо утверждал, что он, «дерптский студент, явился в виде геттингенского студента Ленского, любезные мои сестрицы — суть образцы его деревенских барышень». Конечно, это очень смелое утверждение, ибо основные контуры образов Ольги и Татьяны Лариных и Ленского были обрисованы поэтом еще до михайловской ссылки, на Юге, когда и Алексей, и Евпраксия были детьми. И хотя совершенно определенно тригорская молодежь не была прямыми прототипами героев пушкинского романа, все же общение с Тригорским, дух его повседневного провинциального быта нашли отражение в «Евгении Онегине».

Особенно много интересного для своего творчества поэт мог почерпнуть, когда вся семья

|

Осиповых-Вульф и их гости собирались в гостиной тригорского дома.

Экспозиция здесь рассказывает о тех, кто жил в этом доме: П. А. Осиповой, ее детях, приятелях Пушкина — Алексее, Евпраксии и Анне Вульф, о приезжавших к ним в гости Н. М. Языкове, А. И. Вульф (Нетти), о падчерице хозяйки дома А. И. Осиповой. Даются портреты этих лиц, в том числе сделанные Пушкиным (его рисунки в копиях), автопортрет Пушкина 1825 года, автографы его стихов, посвященных тригорским друзьям (в копиях): «Подражания Корану», «Простите,

верные дубравы», «Цветы последние милей», «Быть может, уж недолго мне… (П. А. Осиповой)», «Хотя стишки на именины», «Вот, Зина, вам совет…», «Послание к А. Н. Вульфу», «Признание».

Широко представлены выдержки из переписки П. А. Осиповой с Пушкиным, автографы (в копиях) их писем друг к другу. Здесь же — портрет Пушкина работы художника О. Кипренского (копия) и картина художника П. Фомина «Пушкин на пути в Тригорское».

Почти во всю длину комнаты вытянулся стол, покрытый льняной скатертью, на нем сохранившиеся вещи из Тригорского: самовар, две вазы для охлаждения шампанского, большое серебряное блюдо. Рядом — резной столик орехового дерева. В стоящем возле него старинном буфете посуда пушкинской эпохи, такого же типа, какая была в Тригорском при Пушкине.

В этой комнате за гостеприимным столом своих друзей Пушкин бывал не раз, начиная со своего первого посещения Тригорского летом 1817 года.

Уезжая отсюда, он пишет наполненные симпатией к Тригорскому и его обитателям стихи, переписанные потом П. А. Осиповой в свой альбом:

…Прости, Тригорское, где радость Меня встречала столько раз!

На то ль узнал я вашу сладость,

Чтоб навсегда покинуть вас?

От вас беру воспоминанье,

А сердце оставляю вам.

Быть может (сладкое мечтанье!),

Я к вашим возвращусь полям…

«Простите, верные дубравы!»

«Сладкое мечтанье» поэта осуществилось в 1819 году, когда он, проводя лето в Михайловском, вновь бывает частым гостем Тригорского. Уже тогда поэт внимательно присматривается к окружающему его провинциальному помещичьему быту, к жизни крепостной русской деревни,

///

используя потом эти впечатления в первых главах «Евгения Онегина», которые писались на Юге. В черновиках рукописей имеются рисунки поэта, изображающие типы деревенских помещиков. Не их ли поэт встречал в Тригорском, здесь, в столовой, где

Под вечер иногда сходилась Соседей добрая семья,

Нецеремонные друзья,

И потужить и позлословить И посмеяться кой о чем.

Проходит время; между тем Прикажут Ольге чай готовить,

Там ужин, там и спать пора,

И гости едут со двора.

«Евгений Онегин»

И все же, если бы не михайловская ссылка, то Тригорское не заняло бы такого значительного места в творческой биографии поэта.

Пушкин приехал в ссылку из «Одессы шумной», оставив ее театр, изысканное светское общество, дружеские и сердечные привязанности, и сразу попал в глухую деревню с ее «барством диким», с ее трактирщиной, с крестьянской нищетой, да еще и под надзор властей. Вот почему он «был ожесточен», вот почему он

…зрел врага в бесстрастном судии,

Изменника — в товарище, пожавшем Мне руку на пиру, — всяк предо мной Казался мне изменник или враг.

«Вновь я посетил». Черновая редакция

И когда ссыльный Пушкин с таким настроением вновь появился в Тригорском, то после одесского аристократического общества уездные барышни показались ему «непривлекательными во всех отношениях» и даже «несносными дурами», для которых «…звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближайший город полагается эпохою в жизни и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание».

Эти же настроения первой поры ссылки нашли отражение и в написанном в Михайловском черновом наброске IV главы «Онегина»:

Но ты — губерния Псковская,

Теплица юных дней моих,

Что может быть, страна глухая,

Несносней барышень твоих?

И хотя он в первые недели ссылки бывает «в Михайловском редко», а чаще в Тригорском, он все равно жалуется в письмах на тоску, скуку, ибо новая ссылка, более тяжкая, привела к тому, что у него

…уж сердце охладело,

Закрылось для любви оно,

И все в нем пусто и темно.

<гЕвгений Онегин». Из ранних редакций

Именно с таким «сердцем», «усталым пришельцем» он и появился на этот раз в Тригорском. Но шло время, и Пушкин очень скоро сумел оценить всю дружбу, теплоту, искреннее к себе участие и непринужденную, постоянную приветливость тригорских знакомцев. Внимательнее присмотревшись к ним, он увидел, что их культурный уровень значительно выше, чем у других соседей-помещиков, которых он, кстати, сразу и отвадил. Он нашел в этой семье обширную содержательную библиотеку, которую почти всю потом перечитал. Он с приятным удивлением убедился в том, что этой семье, особенно ее главе П. А. Осиповой, не чужды и глубокие литературные интересы. Прасковья Александровна была знакома и находилась в постоянной переписке со многими литераторами и известными в тогдашнем столичном обществе людьми. В непраздном интересе П. А. Осиповой к литературе поэт мог лишний раз убедиться, получая в письмах друзей и такие поручения: «Прилагаю письмо для Прасковьи Александровны, полагая, что она еще не уехала. Старина русская посылается ей же» (Плетнев — Пушкину). В другом письме тот же Плетнев пишет поэту: «Скажи Прасковье

Александровне, что я получил от нее 25 р., но не высылаю книг потому, что они еще не вышли. «Эда» и «Пиры» должны явиться на днях, за ними «Северные цветы», а уже после Крылов». Перечень довольно обширный для одного только поручения! А такие поручения давались в столицу часто.

Любопытно мнение о семье Осиповых-Вульф и Н. М. Языкова, который, погостив у них шесть недель, нашел, что хозяйка Тригорского женщина «умная и добрая», ему пришлись по душе и «миловидность, нравственная любезность и прекрасная образованность дочерей ее».

Тригорское стало для ссыльного поэта еще дороже и потому, что в нем звучали стихи н гостивших здесь, близких тогда Пушкину, Дельвига и Языкова; здесь он слушал в исполнении тригорских барышень музыку Россини, Моцарта, Бетховена, Глинки, Виельгорского; здесь ощутил «чудное мгновение», встретив А. П. Керн; здесь он, непрактичный в житейских делах и неосторожный в поступках, внимал мудрым советам умной и практичной П. А. Осиповой.

И если ссыльный Пушкин, по его собственному признанию, скоро «воскрес душой», то этому способствовало не только самозабвенное упоение творчеством (что было, конечно, решающим), но и дружба с Тригорским, где опальный поэт стал почти членом этой большой, полюбившейся ему семьи и где он постепенно «оттаял» от ожесточения и бурь «самовластья».

Уже в январе 1825 года ссыльный поэт тепло отзывался о своих соседях-друзьях приехавшему к нему Пущину. «Хвалил своих соседей в Тригор — ском, хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на короткое время, что не успею и н^иего самого наглядеться», — пишет И. И. Пущинш ^Записках». Если бы обитатели Тригорского и в это время оставались для Пушкина «несносными» и «непривлекательными», то вряд ли он хвалил бы их Пущину, с которым был всегда откровенен, как ни с кем другим, и вряд

Ли, тем более, захотел бы его везти к ним. А стоило его друзьям из Тригорского летом 1825 года уехать на некоторое время в Ригу, как поэт уже тоскует по ним и признается П. А. Осиповой, что Тригорское, «…хоть оно и опустело сейчас, все же составляет мое утешение.

С нетерпением ожидаю от Вас вестей — пишите мне, умоляю Вас. Излишне говорить Вам о моей почтительной дружбе и вечной моей признательности. Шлю Вам привет из глубины души».

А через четыре дня после этого, 23 июля 1825 года, он ей же пишет: «Вчера я посетил Тригорский замок, сад, библиотеку. Уединение его поистине поэтично, так как оно полно вами и воспоминаниями о Вас. Его милым хозяйкам следовало бы поскорее вернуться туда, но желание это слишком отзывается моим фамильным эгоизмом; если вам весело в Риге, развлекайтесь и вспоминайте иногда Тригорского (т. е. Михайловского) изгнанника — Вы видите, я по старой привычке, путаю и наши жилища».

Тогда же, когда Пушкину казалось, что вот — вот должны свершиться планы его бегства за границу, он писал в стихотворении «П. А. Осиповой» о неизменной теперь навеки привязанности и искренней дружбе к Тригорскому и его обитателям:

Но и в дали, в краю чужом Я буду мыслию всегдашней Бродить Тригорского кругом,

В лугах, у речки, над холмом,

В саду под сенью лип домашней.

•Г щ ‘

Отношения Пушкина к «милым» ему тригор — ским соседям наполняются глубоким чувством дружбы, особенно К П. А. О(ЩД(^0Й, . которую поэт особенно ценил и уважал. «Поверьте, что на свете нет ничего более верного и отрадного, нежели дружба и свобода, — писал он ей из михайловской ссылки 8 августа 1825 года. — Вы научили меня ценить всю прелесть первой».

Дружба Пушкина с Осиповыми-Вульф была не мимолетной, не порождением только вынужденного сближения «во мраке заточенья»; поэт до самой своей смерти был в переписке с П. А. Осиповой и ее семьей, он с радостью встречался с ними, искал этих встреч.

До нас дошло любопытнейшее письмо Пушкина П. А. Осиповой от 26 декабря 1835 года. Он, затравленный светской чернью, признавая, что жизнь в «свинском Петербурге» содержит в себе «горечь» и «делается противною», как бы подводил итог многолетней, испытанной дружбы с Тригорским. «Как подумаю, — пишет он в этом письме, — что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения (восстания декабристов.— ред.), мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч. и проч. Право, только дружбу мою к вам и вашему семейству я нахожу в душе моей все тою же, всегда полной и нераздельной».

Девушки же Тригорского питали к ссыльному Пушкину, их частому гостю, не только дружеские, но и более глубокие чувства: они почти все были влюблены в поэта. Особенно преданным его обожателем была ровесница Пушкина Анна Николаевна Вульф. Она была воспитана в деревне, увлекалась чтением сентиментальных романов XVIII века, но обладала живым умом. Современники свидетельствовали, что А. Н. Вульф отличалась в разговоре «быстротой и находчивостью своих ответов», что особенно бросалось в глаза в обществе чрезвычайно остроумного Пушкина. Пушкин же в своих отношениях к ней не переступал дальше приятельских. «С Аннеткою бранюсь, — надоела», — пишет он брату из ссылки. Когда же Анна Николаевна досаждала ему нескрываемой пылкостью чувств, то Пушкин позволял себе даже колкости и дерзости: «Итак, Вы

уже в Риге? Одерживаете ли победы? Скоро ли выйдете замуж? Застали ли уланов?» — пишет он ей в июле 1825 года в Ригу. А давая ей советы,

поэт с насмешкой замечает: «Носите короткие

платья, потому что у вас хорошенькие ножки, и не взбивайте волосы на висках, хотя бы это и было модно, так как у вас, к несчастью, круглое лицо».

И все же А. Н. Вульф была счастлива в те редкие минуты, когда ее «прозаический обожатель» (выражение Пушкина) бывал к ней внимателен и мил. В такие минуты Пушкин и вписал в ее альбом стихи «Я был свидетелем златой твоей весны», «Увы, напрасно деве гордой», «Хотя стишки на именины». Сердечное чувство к Пушкину А. Н. Вульф сохранила до конца жизни, так и не выйдя замуж.

Предметом полушутливого увлечения Пушкина была двадцатилетняя Александра Ивановна Осипова (или Алина), падчерица хозяйки дома. Ей Пушкин посвятил стихотворение «Признание», которое кончается полушутливым, полусерьезным признанием поэта:

Алина! сжальтесь надо мною.

Не смею требовать любви:

Быть может, за грехи мои,

Мой ангел, я любви’не стою!

Но притворитесь! Этот взгляд Всё может выразить так чудно!

Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!

Приехав в 1835 году в Михайловское, поэт, навестив тригорских друзей, вспомнил Алину, тогда уже вышедшую замуж, и написал ей из Тригорского письмо в стиле их прежних полушутливых отношений: «Мой ангел, как мне жаль, что я Вас уже не застал, и как обрадовала меня Евпраксия Николаевна, сказав, что Вы опять собираетесь приехать в наши края! Приезжайте, ради бога… У меня для Вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться».

Несколько раз гостила в Тригорском при Пушкине и миловидная, умная Анна Ивановна Вульф (Нетти), двоюродная сестра молодых три-

Горских Вульфов — предмет короткого увлечения поэта. В марте 1825 года он пишет из Михайловского брату: «Анна Николаевна тебе кланяется, …я влюбился и миртильничаю. Знаешь ее кузину Анну Ивановну Вульф? Ессе femina!» [1] А что касается Евпраксии Николаевны Вульф, тогда еще девушки-подростка, веселой и подвижной, то, как отмечал в своем «Дневнике» ее брат А. Н. Вульф, «по разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем» (Пушкиным).

В нее же, в свою очередь, был влюблен и гостивший у них Н. М. Языков.

«Пусть же теперь читатель представит себе деревянный, длинный одноэтажный дом, — пишет Анненков, — наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали.

…С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир». В Тригор — ском Пушкин находил среди молодежи и серьезных собеседников, одним из которых был его приятель А. Н. Вульф.

Здесь помещены материалы об истории полотняной фабрики в Тригорском, прошение А. М. Вындомского об открытии в 1770 году фабрики и разрешение на ее закрытие в 1813 году.

Представлены также план владений Тригорского 1784 года, родословная Вындомских, документы из вотчинного архива села Тригорского. Отдельно помещены материалы об организации Заповедника (включая Тригорское), о восстановлении дома в наши дни.

Помещены фотографии дома и его комнат (1910 год), этюд художника В. Мешкова «Дом в Тригорском» (1916 год), портреты А. В. Луначарского, много сделавшего для организации Пушкинского Заповедника, академика Ю. М. Шокальского и другие материалы.

Из буфетной двери ведут в большую, вытянутую в длину светлую комнату — столовую.

Уже с половины пути из Михайловского, с места «трех сосен», на противоположном краю ровного обширного поля хорошо видны три высоких холма (отсюда и название — Тригорское), правый из которых покрыт густыми высокими деревьями. От них по крутому склону холма вниз, к самому берегу протекающей здесь Соро — ти, идет сплошная зеленая стена кустарника. А чуть левее кущи деревьев, почти на опушке, в широких просветах зелени хорошо виден деревянный дом с обращенным в сторону Михайловского крыльцом с портиком и белыми деревянными колоннами.

|

В стране, где Сороть голубая,

Подруга зеркальных озер,

Разнообразно между гор Свои изгибы расстилая,

Водами ясными поит Поля, украшенные нивой, —

Там, у раздолья, горделиво Гора треххолмная стоит;

На той горе, среди лощины,

Перед лазоревым прудом,

Белеется веселый дом И сада темные куртины,

Село и пажити кругом.

Н. М. Языков. «Тригорское»

Усадьба Тригорское и все имение были значительно больше и благоустроеннее Михайловского.

Тригорское (тогда оно называлось Егорьевской Губой) было пожаловано в 1762 году

шлиссельбургскому коменданту М. Д. Вындом — скому и состояло из 6153 десятин земли и 3040 крепостных крестьян. После смерти М. Д. Вындомского Тригорское наследовал его сын Александр Максимович. Затем после его смерти в 1813 году владелицей Тригорского становится его дочь Прасковья Александровна.

Ко времени михайловской ссылки Пушкина семья Прасковьи Александровны состояла из семи человек: детей от первого брака Алексея, Анны и Евпраксии Вульф, от второго брака — Марии и Екатерины Осиповых (в то время они были маленькими девочками) и падчерицы Александры Осиповой (Алины).

Семья эта постоянно жила в Трнгорском в большом деревянном доме, внешне неуютном, напоминающем вид какого-то сарая или манежа. И действительно, здесь когда-то помещалась полотняная фабрика А. М. Вындомского. Господский же дом стоял неподалеку от фабрики, в парке, с видом на речку Сороть. В 1820 году дом этот хозяева решили отремонтировать п переселились на время в здание мануфактуры. Но случился пожар, господский дом сгорел, п Осиповы так и остались жить в этом длинном деревянном строении, приделав к нему два крыльца с портиком и колоннами.

После смерти П. А. Осиповой (1859 год) Тригорское переходит к ее сыну А. Н. Вульфу, который завещал его одной из дочерей Евпраксии — Софье Борисовне Вревской (с 1881 года).

В 1918 году дом в Трнгорском сгорел, но уже в первых документах Советской власти по охране пушкинского уголка говорилось, что «восстановление Тригорского дома — дело ближайшего времени». Это было предусмотрено и в генеральном плане восстановления и развития Пушкинского Заповедника, составленном после Отечественной войны.

В 1962 году дом был восстановлен (по проекту архитектора В. П. Смирнова) на фундаменте прежнего дома по материалам того времени: опи-

|

саниям, фотографиям, рисункам, картинам и т. д., а также по плану внутреннего расположения комнат, составленному в 1924 году часто бывавшим здесь раньше известным ученым-океаногра — фом Ю. М. Шокальским — внуком А. П. Керн.

В августе 1962 года в доме был торжественно открыт музей. Из десяти комнат дома под музей заняты шесть: буфетная, столовая, кабинет

А. Н. Вульфа, комната Е. Н. Вульф, гостиная, комната П. А. Осиповой. Все эти комнаты соединены одна с другой и занимают южную половину дома. В другой половине, отделенной длинным сквозным темным коридором, находятся сейчас подсобные помещения: лекторий и выставочные залы для ежегодно устраиваемых в Заповеднике художественных выставок на пушкинские темы.

Первые две комнаты музея — буфетная и столовая — заняты под литературную экспози-

цию, рассказывающую об истории села Тригор — ского, об обитателях его и дружбе с ними Пушкина, о влиянии Тригорского на его поэзию.

Кабинет Вульфа, гостиная и комнаты Ев — праксии и П. А. Осиповой воспроизводят обстановку, близкую к той, которая здесь была при Пушкине.